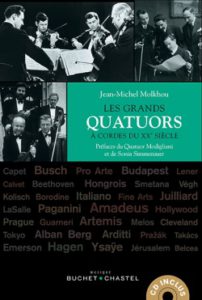

Un ouvrage célèbre les grands

Un ouvrage célèbre les grands

quatuors à cordes du 20e siècle

Ils sonnent à nos oreilles comme

autant de mythes : Borodine,

Amadeus, Kronos, LaSalle, Berg.

Parfois, leurs noms sont plus

célèbres que leurs compositeurs

éponymes. Et pour cause. Dans

l’univers de la musique classique

et plus particulièrement dans

celui de la musique de chambre,

ils font office de légendes. Après

les grands violonistes, après avoir

célébré le soliste, le génie et l’individu, Jean-Michel Molkhou,

critique musical pour le magazine Diapason, évoque dans son

nouvel ouvrage, toujours aussi passionnant et exhaustif, ces

ensembles à cordes si particuliers où deux violons, un alto et un

violoncelle cohabitent ensemble pour ne devenir qu’un seul

instrument à seize cordes.

A mi-chemin entre la formation orchestrale dont il ne partage à

vrai dire que peu de valeurs et de caractéristiques et le récital d’un

seul, le quatuor à cordes, né à la fin du XVIIIe siècle et popularisé

par Mozart, Haydn ou Boccherini célèbre le sens du collectif. Ici

plus qu’ailleurs, l’individu s’efface au profit du groupe. Ici plus

qu’ailleurs on apprend à écouter l’autre, à jouer avec lui. Alors que

les grands primarius – nom donné au premier violon – tels que

Norbert Brainin (Amadeus) ou Robert Mann (Julliard) demeurent

à bien des égards les égaux des grands solistes dans le petit

monde fermé de la musique classique, ils restent néanmoins de

parfaits inconnus aux yeux du grand public car ils se sont mis au

service des autres. Dans leur préface, les membres du quatuor

Modigliani insistent d’ailleurs sur « l’écoute et le respect de l’autre.

Sans ces principes fondamentaux, il est presque impossible de jouer

ensemble durablement et de chercher un idéal musical commun ».

Mais lorsqu’on a dit cela, on a presque rien dit. Car l’histoire des

quatuors à cordes regorgent d’exemples divers sur cette question

principale et sur la conception qu’ont leurs membres de leur

aventure commune. Derrière tout cela se dessine en réalité la

question de la démocratie. Véritable organisme vivant d’une

durée de vie en moyenne d’un demi-siècle et portant en lui les

tragédies et les joies humaines, le quatuor fonctionne tout aussi

bien avec l’omniprésence voire l’omnipotence d’un leader comme

dans la tradition russe ou régi par une stricte égalité entre ses

membres comme dans le quatuor allemand Artémis. Cultures

politique et musical semblent ainsi indissociables. Fusionnelles ou

détachées, il y a donc à la lecture du livre de Jean-Michel Molkhou

et de ces quelques 120 ensembles autant de conceptions que de

quatuors. Tout dépend de l’alchimie produite.

Les six heures de musique qui accompagnent comme à chaque fois

les ouvrages de la très belle collection les Grands Interprètes

permettent aux lecteurs de cheminer dans l’histoire de la musique

de chambre en compagnie de ceux qui se sont littéralement fait

les voix – tels les quatuors Beethoven et Taneïev pour

Chostakovitch ou Kolish et Berg pour la seconde école de Vienne

– des grands créateurs du siècle passé. Outre les magnifiques

archives célébrant les légendaires quatuors Budapest, Busch ou

Beethoven, chacun trouvera son morceau favori. Du 14e quatuor à

cordes de Schubert, cette « Jeune fille et la mort » à ceux moins

connus de Weinberg en passant par le 12e quatuor « américain »

de Dvorak ou le quatuor en ut majeur dit « l’Empereur » de Haydn

qui servit de base à l’hymne allemand, chacun mesurera alors

pleinement qu’il est ici question de quelque chose qui va bien au-

delà de la simple musique.

Par Laurent Pfaadt

Jean-Michel Molkhou, les grands quatuors à cordes du XXe siècle,

Buchet-Chastel, 474 p.