Le premier roman de la grande

Le premier roman de la grande

voix de la littérature slovène enfin

traduit. Un sombre chef d’œuvre

Pour tous ceux qui s’intéressent à

cette littérature héritière de la

Mitteleuropa ou de ces voix nées

dans les Balkans pendant le

titisme, celle de Drago Jancar n’est

pas inconnue. Couronnée par le

Prix du meilleur livre étranger en

2014 pour Cette nuit, je l’ai vue

(Phébus, 2014), qu’il s’agisse du

jésuite Simon Lovrenc dans le très

beau Katarina, le paon et le jésuite (Passage du Nord-Ouest, 2009) ou

plus récemment du violoniste Ciril (Six mois dans la vie de Ciril,

Phébus 2016), l’écriture de Jancar s’articule autour de personnages

en quête de repères, de sens.

Son premier roman qui lui valut d’emblée la célébrité, la fuite

extraordinaire de Johannes Ott, paru en 1978 posa ainsi la première

pierre de cette œuvre récompensée par le Prix européen de

littérature en 2011. Dans une époque située au milieu du XVIIe

siècle, sous le règne de l’empereur du Saint Empire Romain

Germanique Léopold, un vagabond nommé Johannes Ott traverse

un empire ravagé par la peste et la superstition. Il est tour à tour

vagabond, marchand ou galérien. D’emblée, le récit construit une

série d’images dont il est difficile de se détacher mais qui convergent

toutes vers des ténèbres où, entre réalité et fantastique, le diable

semble revêtir diverses apparences. Jancar, comme dans chacun de

ses romans, parvient magnifiquement à restituer, avec ces odeurs et

ces angoisses, les époques qui servent de décors à ses comédies

humaines. Le lecteur se retrouve ainsi plongé dans des tableaux

sortis de Jérôme Bosch entre paysages eschatologiques et

prophètes de malheurs. La langue de Jancar est à l’image du récit :

labyrinthique où on avance à tâtons, une torche littéraire

enflammée à la main qui nous oblige parfois à revenir en arrière pour

retrouver notre chemin mental. La narration, volontairement

elliptique avec ses personnages taiseux ou rongés par les secrets

aide grandement à procurer ce sentiment de confusion qui nourrit

un récit qui semble devoir éternellement recommencer jusqu’à

l’absurde : « Pourquoi est-ce que je suis en fuite, et pourquoi est-ce que je

rôde de-ci de-là, avec cette peur et cette agitation dans la poitrine ?

Quelle énergie et quelle force inconnue me poussent à fuir continûment ?»

se questionne ainsi Ott.

Le livre est aussi un miroir. Passé les pérégrinations tumultueuses de

notre héros dans un monde apocalyptique, le lecteur, certes averti, y

découvre un autre reflet nettement plus politique. Ott serait-il

l’hétéronyme de Jancar ? Et avance-t-il lui-aussi dans un monde

oppressif, assailli par des idéologies de mort, des espions et

propageant une peste qu’il conviendrait mieux d’appeler démocratie? Peut-être. Il y a là en tout cas un farouche réquisitoire

contre un totalitarisme qui a troqué ses oripeaux religieux et

médiévaux contre une forme plus contemporaine et pernicieuse.

Car sans le savoir, Johan Ott diffuse d’autres hérésies nettement

plus ravageuses que celles que combattent les juges de l’Inquisition

ou les commissaires de la peste : l’égalité, la fraternité, la démocratie.

Ces poisons, aucun empereur, Habsbourg ou Slovène comme lui,

aucun bûcher, aucune torture, ni aucune fuite ne parvinrent à les

extirper de l’esprit de ceux qui l’ont ingéré. Telle est la leçon majeure

du livre.

Par Laurent Pfaadt

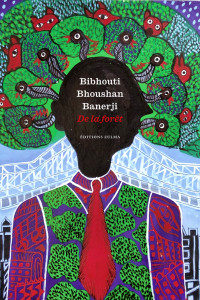

Drago Jancar, La fuite extraordinaire de Johannes Ott,

Chez Phébus, 352 p.