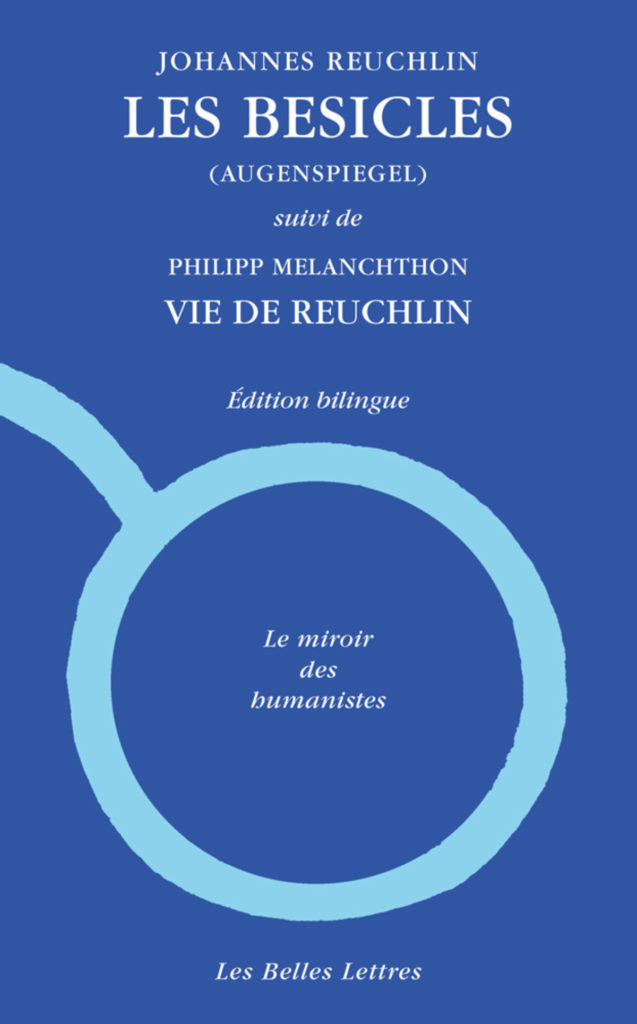

Un humaniste engagé dans la préservation des écrits juifs. Les Besicles, œuvre pionnière.

L’histoire est pleine d’ironie. Plus de 500 ans après avoir condamné les écrits de Johannes Reuchlin, l’université de la Sorbonne via l’un de ses plus éminents membres, Hélène Feydy, agrégé d’allemand et maître de conférences nous livre la première traduction de l’œuvre maîtresse de l’humaniste. 500 ans pour permettre à ces écrits de traverser une frontière et une dizaine de kilomètres. Il a fallu pour cela des hommes et des femmes de bonne volonté et notamment Jean-Christophe Saladin, directeur de la collection le miroir des humanistes aux Belles Lettres et auteur du remarquable livre Les aventures de la mémoire perdue (Belles Lettres, 2020).

La figure de Johannes Reuchlin (1455-1522) est assez peu connue. Sorte d’Erasme rhénan, originaire de Pforzheim, de l’autre côté de la frontière allemande, il mena des études en France puis entra au service du comte Eberhard V de Wurtemberg qu’il accompagna à Rome, auprès du pape Sixte IV en 1482 afin de soumettre au souverain pontife un projet d’organisation de l’université de Tübingen.

Institut Leo Baeck – New York | Berlin

Là-bas résidait à cette époque une importante communauté juive qui fut victime de violences lors de la peste noire en 1348-1349. A la fin du XVe siècle, dans les états du Saint-Empire Romain Germanique, les juifs étaient confinés à certains métiers. On les considérait comme les responsables de la mort du Christ et leurs écrits étaient interdits. En 1477, Eberhard V de Wurtemberg ordonna même l’expulsion de tous les juifs de la ville tandis qu’à la même époque, dans l’Espagne catholique d’un Torquemada, ils étaient envoyés au bûcher.

Johannes Reuchlin décida, quant à lui, de prendre le contre-pied de cet antisémitisme naturel. Poursuivant une honorable carrière de juriste, il milita pour la défense des écrits juifs et apprit l’hébreu. Sa réputation d’hébraïste dont il fut le premier allemand non-juif commença alors à se savoir dans tout le Saint-Empire Romain Germanique et suscita la méfiance de la puissante Inquisition de Cologne, celle des Jacob Sprenger et Heinrich Kramer, les auteurs du Malleus Maleficarum (Marteau des Sorcières), manuel permettant d’extirper l’hérésie des sorcières.

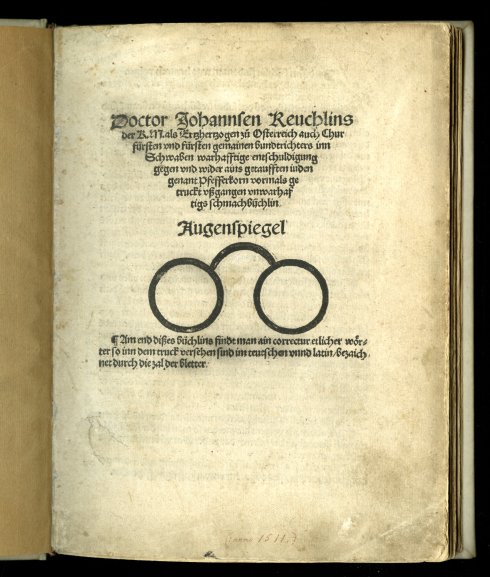

Pendant près de dix ans, « l’affaire » Reuchlin qui en rappelle une autre plus contemporaine va agiter la chrétienté jusqu’au souverain pontife. Reuchlin affronta, par écrits interposés, tous ceux qui jugèrent les écrits juifs nuisibles au christianisme et appelaient à leur autodafé, en particulier un boucher juif de Cologne, Johannes Pfefferkorn. Reuchlin écrivit ainsi Les Besicles en 1511 pour défendre ses thèses. En 52 arguments « que l’on pourrait opposer aux miens de manière scolastique, avec de courtes résolutions » et 34 contre-vérités tirées de l’argumentaire de Pfefferkorn, Les Besicles constituent un exercice de style brillant et un plaidoyer véritablement pro-bono, « pour le bien public » dans lesquels il démontre que les écrits juifs et en particulier le Talmud ne sont pas contraires au christianisme, qu’ils contiennent de bonnes choses et que leurs auteurs ne sont pas des hérétiques.

Si l’ouvrage peut paraître austère de prime abord, il n’en est rien, bien au contraire. Tant sa forme que son contenu sont fascinants car non seulement, il dévoile une mécanique intellectuelle remarquable mais surtout tend, avec des résonances incroyables dans notre histoire contemporaine, un miroir avant-gardiste de tolérance, cette vertu que les humanistes ont porté certainement à niveau jamais atteint depuis.

L’affaire « Reuchlin » ne s’éteignit cependant pas avec Les Besicles. Sa défense des écrits juifs et en particulier de la Kabbale fut finalement reconnue par le pape et le cinquième concile de Latran (1512-1517) avant que la papauté ne fasse marche arrière. Car la Réforme d’un certain Martin Luther venait de faire irruption et le christianisme, se repliant sur lui-même, s’attacha à réduire au silence toute voix discordante. L’un des pères de la Réforme, Philipp Melanchthon, rendit hommage à l’humaniste, à la mort de ce dernier en 1522 en écrivant Une vie de Reuchlin jointe au volume et traduit par Jean-Christophe Saladin. Quant aux écrits juifs et à leurs auteurs, ils durent affronter le jugement sévère d’un Luther (Des juifs et de leurs mensonges, 1543) alimentant, sans le savoir, un antisémitisme, ce séisme dont les secousses allaient se révéler tragiquement désastreuses quelques 400 ans plus tard.

Par Laurent Pfaadt

Johannes Reuchlin, Les Besicles (Augenspiegel) suivi de Vie de Reuchlin, par Philip Melanchthon sous la direction de Jean-Christophe Saladin.

Traduction des « Besicles » par Hélène Feydy et Delphine Viellard.

Traduction de la « Vie de Reuchlin » par J.-C. Saladin avec la collaboration de D. Viellard. Introduction de J.-C. Saladin et Yves Grimonpre

Aux éditions Les Belles Lettres, 450 p.