J’ai aimé vivre là de Régis Sauder (2020)

avec la participation et

les textes de Annie Ernaux

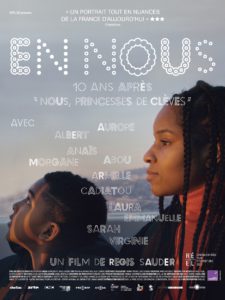

Régis Sauder a rencontré Annie Ernaux en marge d’une projection de son Retour à Forbach : un documentaire où la maison de son enfance est vidée, métaphore d’une ville qui se vide… de son activité et sans doute un peu de son âme. De cette plume, de cette caméra qui racontent, traquent la vitalité des « quartiers »devaient forcément naître un projet partagé. C’est J’ai aimé vivre là. Là, c’est Cergy-Pontoise (210 000 habitants), ville nouvelle surgie de nulle part dans les années soixante-dix et où Annie Ernaux vit depuis vingt ans. Sorti en 2020 dans les turbulences des restrictions sanitaires, le film prolonge sa carrière en parallèle du dernier opus du réalisateur : En nous.

Les chemins de désirs sont ces itinéraires qui naissent, se gravent sous les pas des usagers, des riverains et que les urbanistes, les architectes n’avaient pas prévus. Une appropriation têtue et dynamique qui redessine les aménagements en cité rêvée. Des lignes microscopiques quelquefois – pour gagner cinq secondes –, mais surtout la vie qui s’empare des lieux : y échanger, y partager, y apprendre, y chanter et danser… Un vaste mouvement qu’insufflent les habitants à leur espace et qui innerve le film.

Au début, le RER nous mène à Cergy avec les visages de passagers que le spectateur apprendra à connaître. Vers la fin, l’usage du roller amplifiera la respiration de ces espaces urbains. Des trajectoires régulièrement ponctuées par la silhouette d’un couple qui s’embrasse comme un leitmotiv de sens et de promesses. En cinquante ans, la végétation aussi a conquis le minéral magnifiant les images de Tom Harari. Même les départs – souvent pour poursuivre des études – sont des aboutissements teintés de regrets par la crainte du déracinement.

La poésie des textes d’Annie Ernaux, lancinants, obsédants, tresse une tonalité mineure, mais résonne surtout du regard empathique envers tous ces êtres qu’elle côtoie. Des corps trop souvent saisis par le maussade rituel des courses au supermarché et le métro-boulot-dodo – scandé comme un rappel à l’ordre par cette énorme horloge de la gare qui toise la foule industrieuse.

Un film choral dont l’écrivaine serait l’aède et les habitants les choristes qui, tour à tour, lisent ses textes et se racontent avec leurs mots. Des visages, des sourires, beaucoup de complicités que fait revivre le réalisateur. Une jeunesse d’âme et un enthousiasme partagés tant par les adolescents nés là que les anciens qui ont fait souche voilà des décennies. Un terreau humain qui perpétue aussi la solidarité et l’accueil bienveillant des premières années quand la France manquait de bras – la patinoire est devenue centre d’accueil pour migrants. Tous partagent leurs lignes de vie : des coins de parc, des bords d’Oise, des bouts de jardin avec d’amicales tablées qui tissent les liens à l’écart du spectaculaire urbanistique : l’Axe majeur tourné vers celui de la Défense, la pyramide inversée de la préfecture, la place des colonnes-Hubert Renaud, la gare…

L’utopie est dans les gens qui font la ville, lui donne cette incroyable énergie comme le suggère le réalisateur qui compose ici une cartographie subjective et humaine en contrepoint des mots d’Annie Ernaux. Au fil de ses voyages, Nicolas Bouvier avait dressé ce bel Usage du monde, Régis Sauder, de film en film, dresse ce bel Usage de la Ville.

Par Luc Maechel

documentaire de Régis Sauder

image : Tom Harari, Régis Sauder

montage : Agnès Bruckert

son : Pierre-Alain Mathieu

production : Thomas Ordonneau (SHELLAC)