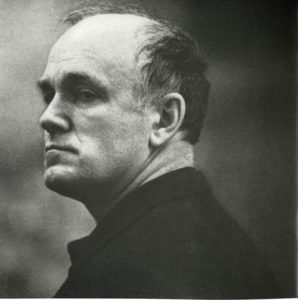

Mstislav

Rostropovitch

aurait eu 90 ans,

le 27 mars dernier.

Un somptueux

coffret célèbre cet

anniversaire

Ils sont rares les

musiciens à avoir

personnifié leur

instrument ou leur don. Maria Callas à l’opéra, Yehudi Menuhin au

violon. Personne au piano. Et Rostropovitch au violoncelle.

Créateur et dédicataire d’un nombre incalculable d’œuvres dont

les plus grands concertos du 20e siècle, Rostropovitch ne

ménagea pas sa peine pour transcender les œuvres du répertoire

mais également pour s’aventurer dans la création contemporaine.

Le coffret Warner Classics reflète tout cela, des concertos

d’Haydn aux oeuvres de Dutilleux ou de Lutoslawski à qui il lança :

« ne pensez pas au violoncelle, c’est moi le violoncelle ! » Ce coffret

propose astucieusement plusieurs versions de la même œuvre

afin de permettre à l’auditeur de comparer le jeu de

Rostropovitch au contact d’un Carlo Maria Giulini ou d’un

Malcolm Sargent dans ce premier concerto de Saint-Saens qu’il

joua dès l’âge de treize ans. Warner Classics a ainsi puisé dans son

incroyable fond Erato pour ressortir quelques enregistrements

cultes où chaque disque mériterait une critique.

Et puis, il y a ces incroyables merveilles tirées de la période

soviétique de Rostropovitch. Celui qui se rêvait compositeur

transcenda les oeuvres de ses contemporains comme ces

concertos incroyables d’un Myaskovsky dont il fut l’ami ou d’un

Boris Tchaïkovski. Il y a une proximité telle qu’on entend presque

Rostropovitch respirer durant ces interprétations. Et puis cette

musique de Chostakovitch qu’il comprit si bien, seul ou en

compagnie de ces chefs incroyables comme Guennadi

Rojdestvenski dans cet incroyable premier concerto enregistré

dans la grande salle du conservatoire Tchaïkovski de Moscou que

Rostropovitch apprit par coeur en trois jours avant de le jouer

devant le compositeur le quatrième. Les deux hommes y

traduisent comme jamais l’angoisse et la peur inhérentes à la

musique du compositeur. L’orchestre se mue en force oppressante

et indestructible tandis que le soliste reste là, seul au milieu de ce

monde hostile, condamné à pousser son cri tantôt de détresse,

tantôt de résistance. Ou cette symphonie concertante pour

violoncelle et orchestre d’un Britten dont il fut si proche, venu

pour l’occasion diriger l’orchestre philharmonique de Moscou et

où Rostropovitch excelle à déployer toute la profondeur de

l’oeuve. Et puis, Prokofiev, ce professeur aimé dont il créa la

symphonie concertante le 18 février 1952, après l’avoir coécrit

avec le compositeur qui lui aurait lancé : « je vous plains, vous me

ressemblez physiquement ». Cette oeuvre qui n’admet aucune

erreur d’interprétation et devait électriser bien plus tard un Yo-

Yo Ma qui signe l’introduction de ce coffret, traduit ce rêve

indirectement exaucé de devenir compositeur.

Le coffret va également bien au-delà de la simple compilation de

disques. C’est une sorte de panthéon musical à la gloire du

violoncelliste. Il contient plusieurs enregistrements sonores où le

maestro y explique son art ou ses rapports avec Dimitri

Chostakovitch par exemple. Deux DVD permettent également

d’apprécier le jeu du génie, notamment cette suite de Bach en

1991 dont l’interprétation devant le mur de Berlin en novembre

1989, allait définitivement le faire passer de la musique à

l’Histoire. Mais n’y est-il pas déjà entré ? Assurément, comme le

prouve cet incroyable coffret.

Rostropovitch, le violoncelle du siècle,

The Complete Warner Reocrdings,

40Cds, 3 DVD, 200 page-book, Warner Classics, 2017

Laurent Pfaadt