Plusieurs récits viennent nous rappeler l’horreur concentrationnaire

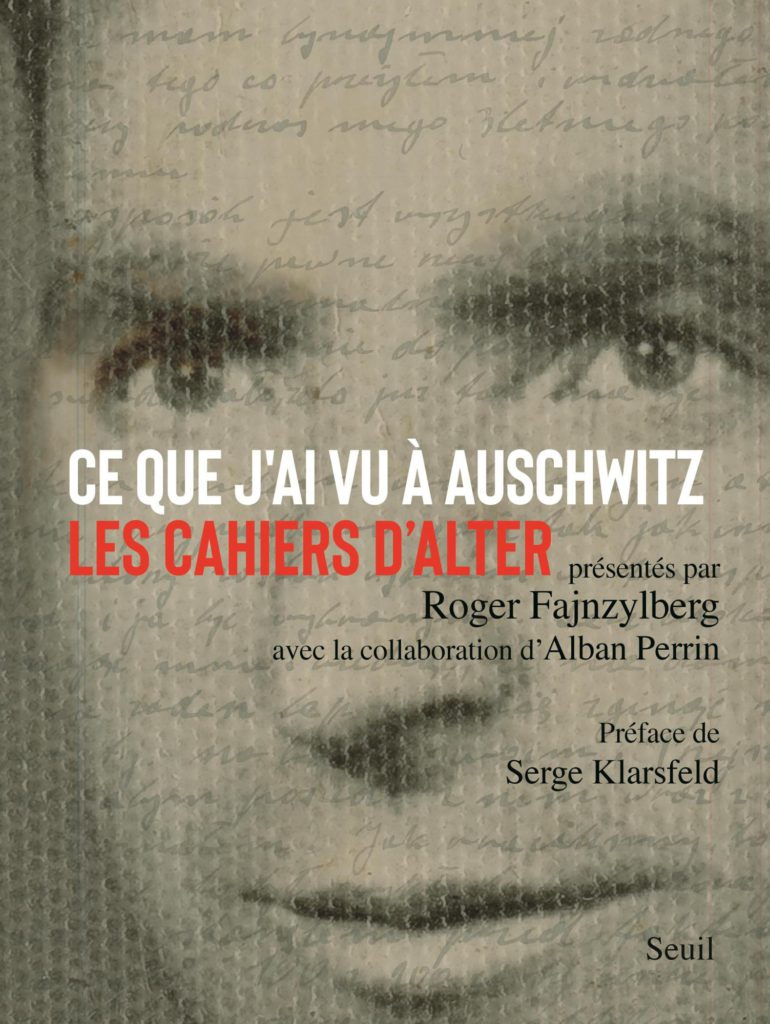

Alors que l’on célèbre la libération des derniers camps de concentration situés sur le territoire du Reich, plusieurs témoignages publiés depuis janvier viennent ainsi rappeler les tragédies que subirent les différentes victimes du nazisme. C’est ce que montre le très beau et très émouvant livre d’Alter Fajnzylberg. Tiré de son journal retrouvé dans une boîte à chaussures par son fils Roger et traduit à la fois en polonais et en français grâce au travail de l’historien Alban Perrin, il s’en dégage une double émotion à la fois visuelle (la version originale est reproduite) et littéraire. Le lecteur a ainsi l’impression de suivre la captivité de son auteur presque au jour le jour.

Alter Fajnzylberg est arrivé à Auschwitz en mars 1942 avant d’être affecté comme Shlomo Venezia aux fameux sonderkommandos, ces kommandos chargés de vider les cadavres des chambres à gaz et de les incinérer dans les fours crématoires. Des sonderkommandos dont la durée de vie demeura limitée pour avoir vu l’aboutissement du processus de destruction des juifs d’Europe. De 400 membres, l’effectif des sonderkommandos passa en 1944 à près de 950 pour faire face à l’arrivée et à l’extermination des juifs hongrois. A ce titre, le récit d’Alter Fajnzylberg constitue un apport historique fondamental en détaillant l’organisation des crematoriums et en évoquant la fameuse révolte des sonderkommandos en octobre 1944.« Il me suffira de tremper mon petit doigt dans le sang d’un SS, a-t-il ajouté, et je pourrai mourir. Je veux mourir en héros » lui dit alors l’un de ses compagnons. Alter Fajnzylberg aborde également le camp E, celui où furent enfermés les tziganes, exterminés en août 1943. Le récit d’Alter Fajnzylberg frappe immédiatement par son ton. Il est presque toujours clinique, froid et de ce fait, plus terrible encore.

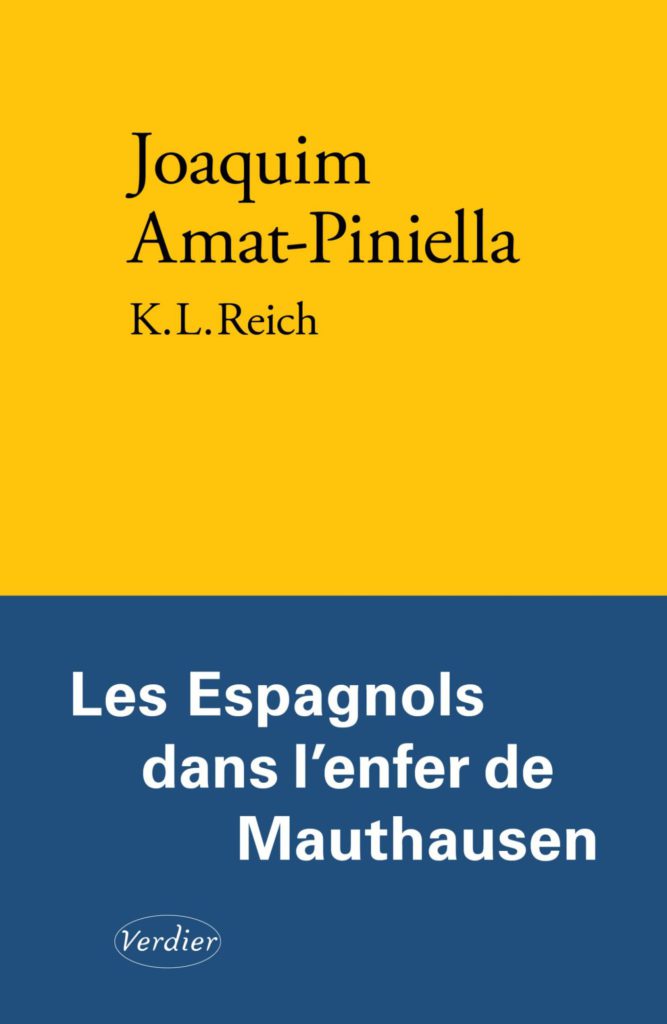

Si les génocides des juifs et des tziganes représentèrent la partie la plus importante des victimes non militaires du nazisme, d’autres groupes de personnes et nationalités firent l’expérience de l’enfer concentrationnaire, notamment les républicains espagnols. C’est ce que raconte Joaquim Amat-Piniella (1913-1974) dans ce récit écrit en 1946-1947 et publié pour la première fois en français. Cet étudiant catalan n’a que 23 ans lorsqu’éclate la guerre civile espagnole. Il rejoint alors les rangs de l’armée républicaine comme lieutenant et combat en Andalousie et en Aragon. Peut-être croisa-t-il Alter Fajnzylberg qui se battait au même moment au sein des brigades internationales. Après le début de la seconde guerre mondiale, Amat-Piniella est fait prisonnier par les Allemands en juin 1940 puis est déporté, en 1941, à Mauthausen comme bon nom de républicains espagnols dont son ami José Cabrero Arnal qui allait créer après la guerre le personnage de Pif le chien.

Déjà Iakovos Kambanellis (1922-2011) avait relaté dans son récit bouleversant, le quotidien des Espagnols à Mauthausen. Celui d’Amat-Piniella, K.L. Reich (pour Konzatrationslager Reich) est lui plus « romancé » c’est-à-dire inséré dans des scènes du quotidien qui composent une sorte de fresque romanesque. Sa prose le rapproche indubitablement d’un Jorge Semprun mais également d’un Varlan Chalamov ou un Gueorgui Demidov lorsqu’ils font du camp, une sorte de théâtre d’ombres avec leurs héros du quotidien mais également ces traîtres de l’absurde qui gravitent dans cette fameuse « zone grise ». A travers le personnage d’Emili, sorte de double littéraire de l’auteur, le lecteur arpente ce camp, de sa terrible carrière de pierres qui tua de nombreux déportés aux expériences médicales qui assassinèrent notamment son ami Francesc, en passant par l’extermination des juifs hongrois et des prisonniers soviétiques qui servirent à « tester » les chambres à gaz au début de l’année 1942. Le lecteur le suit avec fascination y compris dans son subconscient comme lorsque la nuit « un monde de spectres s’agitait sous ses yeux clos, au milieu d’un silence plus saisissant que les hurlements de terreur du moment précédent » écrit ainsi l’auteur.

Joaquim Amat-Piniella raconte ainsi le quotidien du camp, l’évasion des détenus du bloc 20, la religion qui permet à de nombreux détenus de tenir ou les tortures des SS. Il est là lorsque le 5 mai 1945, le troupes de la 3e armée américaine du général Bradley à qui est dédié K.L. Reich libèrent enfin le camp. Passée la guerre vint alors le temps de raconter. Celui-ci mit quelques années pour Amat-Piniella ou plusieurs décennies pour Alter Fajnzylberg et emprunta diverses formes d’expression. Mais grâce au précieux travail conjoint d’historiens et d’éditeurs, ils nous sont parvenus.

Par Laurent Pfaadt

Alter Fajnzylberg, Ce que j’ai vu à Auschwitz, les cahiers d’Alter, présenté par Roger Fajnzylberg préface de Serge Klarsfeld

Aux éditions du Seuil, 384 p.

Joaquim Amat-Piniella, K.L.Reich, traduit du catalan par

Dominique Blanc

Chez Verdier 288 p.

A lire également :

Shlomo Venezia, Sonderkommando, dans l’enfer des chambres à gaz, préface de Simone Veil

Le Livre de poche, 264 p.

Iakovos Kambanellis, Mauthausen, traduit du grec par

Solange Festal-Livanis

Aux éditions Albin Michel, 384 p.