Deux ans de guerre. Une invasion. Des violations du droit international. Le retour de la guerre en Europe.

Deux ans d’exils, de morts, d’enfants kidnappés, de crimes de guerre que l’on pensait définitivement oubliés. Quatre-vingt ans plus tard, Kiev a été une nouvelle fois bombardée. A Kharkov, les cendres de la bataille se sont rallumées.

Deux ans de combats, acharnés. Un front stabilisé, une contre-offensive ratée. Des généraux limogés. Des morts par dizaines de milliers. Des pères. Des fils. Mais aussi des mères, des filles qui se battent sur le front et montrent que le combat pour la liberté de l’humanité est l’affaire de tous.

Deux ans de résistance d’un peuple magnifique, au courage incommensurable. Un exemple pour le monde entier. Des noms gravés dans la légende : Marioupol dont le documentaire de Mystyslav Chernov, 20 jours à Marioupol, vient d’obtenir l’oscar du meilleur film documentaire, Kherson ou Hostomel.

Et puis le 16 février arriva une nouvelle en provenance de ces terres gelés de l’Arctique où bon nombre d’Ukrainiens hostiles au régime soviétique avaient été envoyés par le passé : Alexeï Navalny vient de mourir dans son pénitencier. Le maître du Kremlin est parvenu à ses fins : écraser toute résistance à son pouvoir qu’il s’agisse d’un puissant seigneur de guerre, d’un modeste pilote d’hélicoptère ou d’un opposant politique. Mais pour combien de temps encore ?

Ce huitième épisode de bibliothèque ukrainienne se place sous le signe de la résistance. De tous ceux qui, durant l’histoire ont défié et continuent de défier, au nom de l’Ukraine, ces tsars rouges ou noirs qui ont dirigé depuis plus d’un siècle la Russie ou ses avatars.

Aujourd’hui, près de 700 bibliothèques ont été endommagées dans tout le pays. Le 19 mars 2024, l’armée russe a détruit le nouveau bâtiment de la bibliothèque publique de Velyka Pysarivka au nord-ouest de Kharkiv, à la frontière russe. Trois jours plus tard, celle de Byjmerivska, dans la région de Soumy, a été pulvérisée. Le 25 mars, l’armée russe a détruit le bâtiment de l’Académie d’État des arts décoratifs, appliqués et du design de Kiev qui porte le nom de Mykhailo Boichuk (1882-1937), peintre ukrainien appartenant à la génération de la Renaissance fusillée.

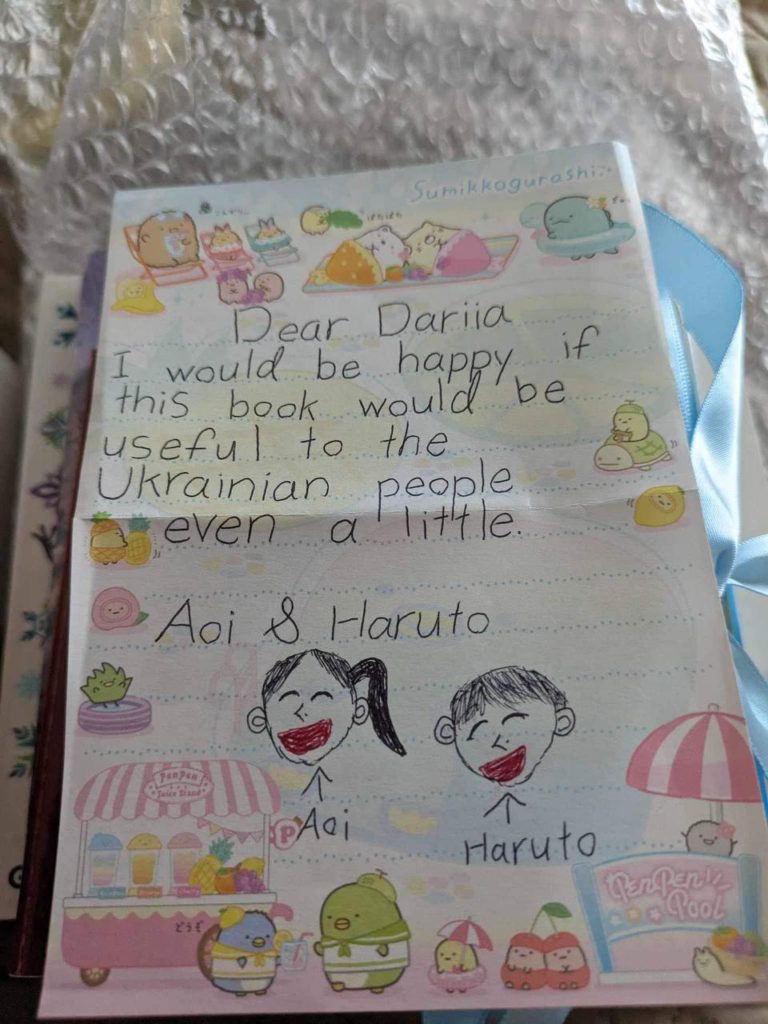

Malgré cela, des résistants continuent à œuvrer pour que les bibliothèques, le livre, le savoir et la culture ukrainiens subsistent. Pour que d’autres puissent continuer à écrire et trouver leurs places dans ces bibliothèques ukrainiennes qui, partout, se reconstruisent. Comme dans la bibliothèque publique de Trostianets dans la région de Soumy où un nouvel espace pour jeunes lecteurs a été ouvert après la libération de la ville en mars 2022.

Ce nouvel épisode de bibliothèque ukrainienne souhaite également rendre hommage aux artistes et hommes de lettres tombés au front : Oleh Shemchuk, journaliste d’investigation et écrivain, auteur de Seven Days in the White World, le journaliste Volodymyr Petrenko, le poète Maksym Kryvtsov, et de nombreux professionnels du théâtre, de la télévision ou de la musique comme le chef de l’orchestre philharmonique de Kherson, Yuri Kerpatenko, abattu à travers la porte de son appartement le 27 septembre 2022 pour avoir refusé de diriger un concert organisé par les forces russes d’occupation.

Bienvenue dans ce nouvel épisode de bibliothèque ukrainienne.

Simon Schuster, Nous vaincrons, le journal de guerre de Volodymyr Zelensky traduit de l’anglais (États-Unis) par Cécile Leclère

Harper Collins, 480 p.

Volodymyr Zelensky est bien évidemment le premier résistant à la puissance russe et à son tsar, Vladimir Poutine, qui tenta à plusieurs reprises de l’assassiner notamment le 6 mars dernier alors que le président ukrainien se trouvait en compagnie du Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Zelensky, l’acteur d’une série télévisée devenu celui d’une nation en péril et de la marche du monde. L’acteur d’une paix qui ne tient plus qu’à un fil. Pendant plusieurs mois, Simon Schuster, journaliste russo-américain à Time Magazine a eu accès au président ukrainien ainsi qu’à son gouvernement, à l’état-major et l’a suivi pour en tirer cette biographie aux accents de journal de guerre.

Le titre en français, Nous vaincrons, pourrait laisser croire à des mémoires. Il n’en est rien même si Volodymyr Zelensky se confie abondamment. Son titre en anglais, The Showman est plus explicite car il monte la lente transformation de cet acteur de télévision, un peu naïf et drôle en chef de guerre implacable doublé d’un stratège militaire et d’un communiquant hors pair. Même si lire les évènements de cette guerre à travers les yeux du président ukrainien est éminemment fascinant, l’attrait majeur du livre est avant tout dans la transformation de cet homme que rien ne prédestinait à un tel destin. Comment il a su s’adapter à sa nouvelle fonction mais surtout aux circonstances en utilisant ses aptitudes pour devenir cet incroyable communiquant qui a brisé l’invasion russe. Au cours de ses nombreux entretiens avec Volodymyr Zelensky y compris avant l’élection de ce dernier, Simon Schuster montre que les héros, tout comme les tyrans d’ailleurs, naissent souvent chez des gens ordinaires confrontés à des situations extraordinaires.

Elena Kostioutchenko, Russie, mon pays bien aimé, traduit du russe par Anne-Marie Tatsis-Botton, Emma Lavigne

Aux éditions Noir sur Blanc, 400 p.

En Russie, les opposants sont comme les têtes d’une hydre. Sitôt coupées, elles finissent immanquablement par repousser. C’est juste une question de temps. Celle de Boris Nemtsov a été remplacée par celle d’Alexeï Navalny qui, sitôt éliminée, lui a succédé celle de son épouse Ioulia Navalnaïa. Il a fallu attendre quelques années après son élimination pour voir celle d’Anna Politkovskaïa, cette journaliste intrépide qui dénonça les manipulations et les ravages de la guerre en Tchétchénie. Assassinée dans le hall de son immeuble en octobre 2006, elle a donné naissance à de nouvelles têtes et notamment à celle de Elena Kostioutchenko, reporter pour Novaïa Gazeta. Et l’ombre de Politkovskaïa n’est jamais bien loin, ses mots « surgissent dans n’importe quelle conversation. Ils changent à mesure qu’ils sont racontés pour atteindre leur signification maximale » et se retrouvent dans les rêves et les cauchemars d’une journaliste qui même en fuyant la Russie, a fait l’objet comme Nalvany, d’une tentative d’empoisonnement en Allemagne.

Autre guerre mais même combat contre un homme qui mène son pays à la ruine. Notre journaliste part ainsi, dès mars 2022 pour le front afin de dire aux Russes la réalité de cette guerre que Poutine mène en leur nom. Russie, mon pays bien aimé est le résultat de ces enquêtes. C’est un livre fort, puissant. Rien n’est omis car être journaliste c’est dire la vérité comme le rappelle la quatrième de couverture. Une vérité tirée de ces rêves de liberté que porta Anna Politkovskaïa.

Yves Ternon, Makhno, la révolte anarchiste, 1917-1921, le goût de l’histoire

Les Belles Lettres, 288 p.

Il y a plus d’un siècle, entre 1917 et 1921, en Ukraine, Nestor Makhno, un jeune militant anarchiste aujourd’hui vénéré comme un héros, mena une révolte de partisans en soulevant une partie de la paysannerie ukrainienne. La Makhnovitchina fut ainsi « le cri du village ukrainien » qui se heurta très vite aux désillusions nées après la révolution d’octobre. En juin 1918, Makhno alla même jusqu’à rencontrer Lénine au Kremlin avant de se réfugier à Paris en 1926 après la fin de la révolte et la trahison par les bolcheviks de cet idéal libertaire.

Yves Ternon évoque cette épopée dans un livre passionnant tiré de la très belle collection le goût de l’histoire et resté longtemps indisponible. Il nous emmène dans ces campagnes où le noir de la terre se mêla à celui du drapeau anarchiste face au blanc tsariste et au rouge bolchevique. Ce livre résonne d’autant plus fortement aujourd’hui dans une mémoire ukrainienne qui a subi et subit toujours les assauts d’une Russie qui a tout fait pour diaboliser Makhno alors que, comme le rappelle Yves Ternon, ce dernier « fut le révélateur, l’intermédiaire entre un peuple et son entrée dans l’histoire, l’élément diastasique qui accélère la création.»

Joseph Kessel, Makhno et sa juive

Folio, 98 p.

En complément de l’ouvrage d’Yves Ternon, il faut relire le Makhno et sa juive de Joseph Kessel qui peut être vu à travers ce miroir déformant des mémoires ukrainiennes et russes. Tout commence dans un café parisien. Un Russe blanc, ancien officier du tsar raconte l’histoire d’un homme, Nestor Makhno qui se rebella contre le pouvoir bolchevique. Qualifié de bandit cruel et assoiffé de sang par ses ennemis, il perpétra massacres et autres exactions à la tête d’une jacquerie paysanne avant d’être ensorcelé par une jeune fille juive qui le sauva de la barbarie.

Une sorte de belle et la bête dans le tumulte de la révolution d’octobre. Une histoire magnifiée par la plume d’un Joseph Kessel, lui-même russe blanc, mais teinté d’un antisémitisme problématique. «Makhno n’aimait pas les juifs. Si tuer des orthodoxes lui était un simple plaisir, massacrer les juifs lui apparaissait comme un véritable devoir. Il l’accomplissait avec zèle » écrivit ainsi Kessel.

Pour démêler le vrai du faux, il faut revenir à l’ouvrage d’Yves Ternon qui estime que « l’antisémitisme était si profondément gravé dans la structure mentale du paysan ukrainien qu’il paraît difficile d’imaginer le mouvement makhnoviste épargné par cette gangrène » avant de poser la question : Makhno fut-il ou non un antisémite ? » Et l’auteur de nous rappeler que les juifs jouèrent un rôle important dans les mouvements makhnovistes et que certains révolutionnaires juifs y occupèrent de hautes fonctions. Et si le paysan et le juif vivaient côte-à-côte en Ukraine « sans se comprendre », les pogroms que Makhno dénonça furent essentiellement le fait de véritables bandits paysans associés à tort au mouvement makhnoviste et mais également de cosaques.

Un livre à lire d’abord pour ce qu’il est : un magnifique roman d’aventures.

Sébastien Gobert, L’Ukraine, la République et les oligarques, comprendre le système ukrainien

Aux éditions Tallandier, 352 p.

La formidable résistance des Ukrainiens s’exerce également à l’intérieur de leur pays qui, on l’a peut-être un peu oublié, reste l’autre contrée des oligarques. C’est d’ailleurs ce qui expliqua la frilosité de l’Union européenne à vouloir précipiter l’entrée du pays dans l’UE malgré une accélération du calendrier. « Les Ukrainiens résistent contre la guerre que leur mène la Russie depuis 2014. Ils sont en conflit contre leur propre corruption depuis plus de trente ans. C’est dans la lutte qu’ils se sont formés ; c’est dans la lutte qu’ils entendent préserver leurs acquis et défendre leur droit à l’avenir » écrit ainsi Sébastien Gobert.

A travers une galerie politique fascinante d’une Ukraine qui a donné six présidents et seize premiers ministres depuis la fin de l’URSS, de Leonid Koutchma, ancien apparatchik devenu Président entre 1994 et 2005 et instigateur du système des oligarques à Volodymyr Zelenski en passant par Viktor Ioutchenko, Petro Porochenko, le « réformateur en chocolat » et le pro-russe Victor Ianoukovitch surnommé le « kleptocrate » et dont le palais présidentiel symbolisant l’outrance de ses prévarications, devint un musée de la corruption, l’auteur analyse avec brio ce système, cette « république » des oligarques, les différences de cette dernière par rapport à son homologue russe avec qui elle entretint, selon les protagonistes, des liens forts, mais également la confiscation de l’espace public et des richesses du pays. Un système donné pour mort notamment depuis Maïdan qui a pourtant montré toute sa résilience et sa capacité d’adaptation mais qui doit faire face à des évolutions économiques et sociales portées par une société civile avide de justice. Nourri d’une douzaine d’années de reportages et de rencontres, son enquête passionnante plonge ainsi au cœur d’un système né au milieu des années 1990 et qui fait face aujourd’hui à un désir d’Europe accéléré par la guerre et qui a conduit le peuple à mener plusieurs révolutions.

Volodymyr Zelensky, lui-même porté au pouvoir par un oligarque, a promis de mener cette autre guerre. « Nous vaincrons » a-t-il dit. Nous verrons.

Par Laurent Pfaadt