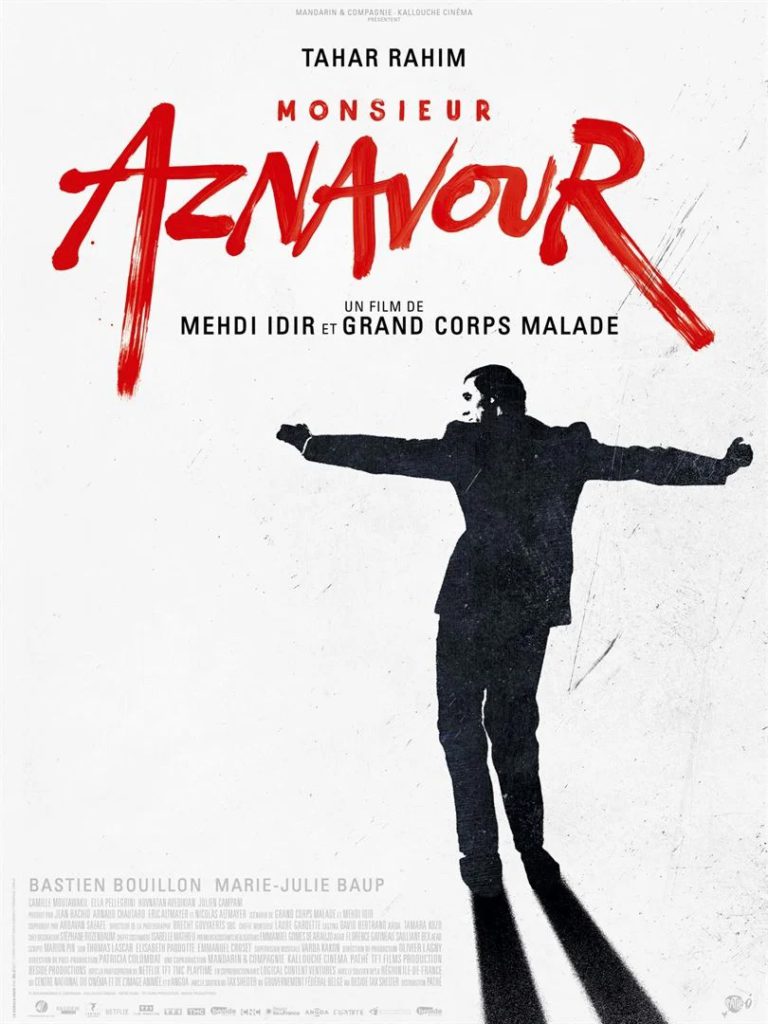

Un film de Mehdi Idir

Il nous a quittés en 2018. Il aurait eu 100 ans en mai. Un biopic dont il est à l’initiative lui est consacré et rend hommage à l’immense artiste qu’il était. Aux commandes à l’écriture et à la réalisation, en collaboration avec Mehdi Idir, Grand Corps malade. Il fallait un autre artiste d’envergure pour comprendre l’ascension du petit arménien qui essuya nombreuses critiques avant de s’imposer et qui n’eut de cesse de travailler toute sa vie. Tahar Rahim joue Aznavour : il est un Aznavour bluffant, plus vrai que nature.

Mehdi Idir avait réalisé Patients, un quasi huis-clos dans un hôpital, un film tout à fait réussi d’après le roman de Fabien Marsaud alias Grand Corps malade. Avec Monsieur Aznavour, l’ambition est au rendez-vous avec un film qui couvre la vie de l’artiste, évoquant l’exil des Arméniens (belle séquence inaugurale avec des images d’archives), l’arrivée à Paris de la famille Aznavourian, les années de guerre. Mais si la misère est là, la musique, la danse, la joie animent les rencontres. Charles grandit, sa sœur chante et Charles à son tour chante de sa voix voilée, reprenant le répertoire de Trénet avec au piano Pierre Roche (Bastien Bouillon, décidément grand acteur). De petits contrats en petits contrats, de rencontres qui vont être déterminantes comme celle d’Edith Piaf, à l’envie d’Aznavour de s’émanciper et d’imposer ses propres chansons en se séparant de Pierre Roche, le film construit son personnage. Il a 36 ans quand le succès est enfin au rendez-vous le soir du 12 décembre 1960. Il chante Je me voyais déjà, dos au public. C’est l’ovation et le film pourrait s’arrêter à ce moment-là de la vie d’Aznavour, la suite étant plus conventionnelle et connue du public.

Sa vie et ses chansons sont indissociables et si Aznavour invente des situations, il s’agissait de faire comme s’il les avait vécues. Il disait à ses collaborateurs combien était important l’emploi du « Je » et du « Tu » qui instaurent la connivence avec l’auditeur. Il cultivait l’art de la mise en scène et interprétait ses chansons en grand acteur qu’il était également. Les textes d’Aznavour sont uniques, ce que remarque vite Edith Piaf interprétée de façon très convaincante par Marie Julie Baup.Il écrira d’ailleurs pour d’autres chanteurs comme Retiens-la nuit pour Johnny Hallyday. Ses chansons sont des concentrés de vie, des histoires en elles-mêmes ; le résultat d’un travail sans relâche. C’est une question de vie ou de mort. C’est la revanche de l’enfant pauvre qui a vu ses parents malheureux, un éternel insatisfait voulant toujours plus d’argent et de reconnaissance. Aux Etats-Unis où il fait une tournée, il dira à Sinatra que son but est de gagner autant que lui sur le sol américain. Ce qu’il obtiendra des années plus tard quand sa carrière internationale fera de lui le chanteur français le plus connu à l’étranger, ayant enregistré ses chansons dans de nombreuse langues.

Le film tisse la vie personnelle d’Aznavour avec sa carrière et Tahar Rahim derrière son maquillage plutôt réussi, met son talent dans l’expression des failles et des moments de désespoir de l’artiste, derrière le beau sourire qu’on lui connaît de qui embrasse la vie. Katia, la fille d’Aznavour lui a dit sur le tournage qu’elle voyait son père ! L’émotion est au rendez-vous. Aznavour a su saisir l’air du temps qui passe, nous laissant des chansons qui traverse les décennies et qui n’ont pas pris de rides et l’on prend plaisir à les réentendre dans ce film et de réaliser qu’on les connaît toutes.

Par Elsa Nagel