A travers le second volet des aventures de son tableau, François de Bernard met en lumière la figure de la peintre Artemisia Gentileschi.

Tableau de François de Bernard

Pouvez-vous nous expliquer comment ce tableau est

arrivé jusqu’à vous ?

Comme un journaliste protège ses sources, un collectionneur se doit de le faire

aussi ! Tout ce que je peux dire c’est qu’il fut l’un des premiers

éléments de ma collection, et que j’ai entretenu un rapport très particulier

avec lui. En outre, plusieurs historiens de l’art de différentes nationalités

que j’ai interrogés à son propos ont aussi manifesté un intérêt singulier à son

égard, comme s’il émanait de lui un magnétisme exceptionnel. Ce « regard

de l’autre » a bien sûr renforcé mon propre intérêt envers cette œuvre,

qui garde une large part de mystère encore intact.

La forme narrative de votre roman est assez originale puisque le narrateur est un tableau. Comment cette idée vous est-elle venue ?

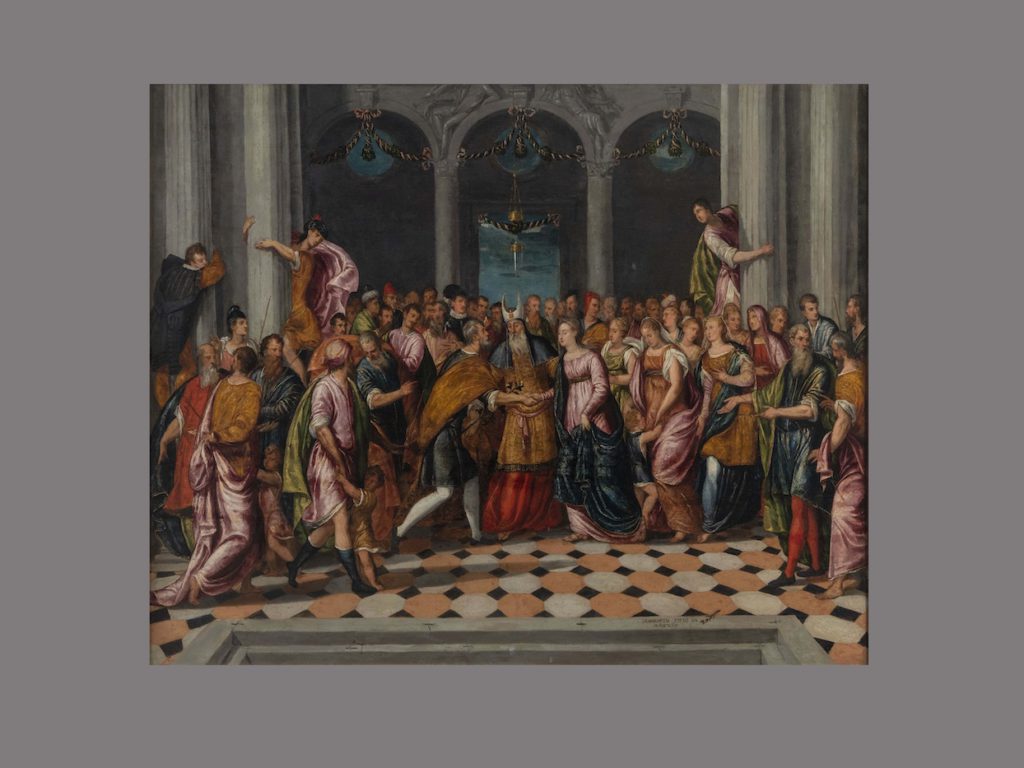

Assez originale, certes, mais pas du tout exclusive. C’est ce que l’on nomme une « prosopopée » était un genre apprécié jadis, par exemple au XVIIIe siècle. La prosopopée, c’est faire parler un objet (supposé) « inanimé », un animal, une personne défunte, etc. En ce qui me concerne, l’idée est ancienne car j’ai souvent dialogué — dès mon enfance — avec des tableaux dans des musées ou des collections privées, considérant qu’un tableau qui a traversé les siècles avait beaucoup à raconter sur ce et ceux qu’il avait vus au fil de sa carrière. Concernant ce Sposalizio (della Vergine), « Mariage de la Vierge », ma relation avec lui a été aussi forte que spéciale. Les circonstances de sa naissance dans l’atelier d’un peintre ; les possibles mains différentes qui ont contribué à son exécution ; la signature apocryphe qui prétendit le donner à la main du Garofalo (Benvenuto Tisi, le Raphaël ferrarais) ; enfin, le fait qu’il ait appartenu à une collection prestigieuse : tout cela m’a donné envie de lui donner la parole. Car c’est bien lui qui parle !

L’une des figures centrales du roman est la peintre Artemisia Gentileschi que vous présentez comme un Caravage féminin, un génie rebelle. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Je ne présente pas Artemisia comme un « Caravage féminin », car je considère que sa peinture, son œuvre, sa vie sont d’une singularité exceptionnelle qui ne nécessite pas de comparaison avec un « confrère » mâle, aussi génial soit-il. Ce qui m’intéresse chez Artemisia, c’est… à peu près tout ! Sa peinture, bien sûr, qui est toujours envoûtante et souvent extraordinaire. C’est la beauté, la séduction et la puissance qui émanent d’elle dans ses portraits, comme celui, magnifique, que lui consacra son confrère français Simon Vouet. C’est sa vie privée (ce que l’on en connaît, car il est beaucoup de zones d’ombre qui ne seront sans doute jamais éclairées), avec sa lutte à Rome contre la conjuration des hommes qui voulurent la réduire au silence et même à la culpabilité devant son violeur Agostino Tassi, assistant de son père Orazio ; son procès devant la Papauté, qu’elle « gagna » après avoir été humiliée et quasi torturée, pour voir son violeur « condamné » mais… exempté de sa peine. C’est sa vie publique, qui la fit apprécier de toutes les cours d’Europe où l’on trouvait de vrais « connaisseurs » qui surent apprécier ses talents exceptionnels. C’est son destin mystérieux, les circonstances de sa mort et sa date n’étant pas établies, malgré sa notoriété. Enfin, c’est sa contribution générale à la cause des femmes, au sens où ses combats pour se faire reconnaître comme une artiste-femme indépendante ont été précurseurs. A tous égards, Artemisia, dont la renommée actuelle suit une longue période d’oubli et de confusion, constitue un modèle d’engagement et de lutte contre tous les abus du sexe prétendument « fort »…

Après Venise et Naples, doit-on s’attendre à de nouvelles aventures de votre tableau ?

En effet, j’écris actuellement un troisième « épisode » des aventures de Sposalizio, qui se déroulent à Rome, un peu plus tard qu’à Naples, ou un peu plus près de nous. Mais je ne dévoilerai pas l’intrigue, préférant laisser les lecteurs imaginer ce qu’il peut advenir de nouveau à mon tableau narrateur avec d’autres protagonistes, un autre contexte historique, de la fiction et de l’art-fiction. On y retrouvera les caractéristiques des deux premiers épisodes, et… ce ne sera peut-être pas « terminé ». Cela dépend encore du lecteur et de son désir d’en savoir plus !

Interview de François de Bernard par Laurent Pfaadt