Une magnifique rétrospective sur James Cameron permet de plonger dans ses films et dans sa vision de nos sociétés modernes

Qui ne connaît pas James Cameron ? Avatar, Terminator, Titanic ou Aliens, le retour sont devenus des monuments du cinéma, parties intégrantes de son patrimoine. Des blockbusters à regarder en famille qui nous poursuivent jusque dans nos rêves. Mais dire que cela serait commettre une injustice à l’égard de ce réalisateur qui développa bien plus qu’une simple succession de films à succès.

© James Cameron

En réalité, on connaît assez mal les ressorts du cinéma de James Cameron. Raison de plus pour se plonger, grâce à la merveilleuse exposition que lui consacre la Cinémathèque française, dans ces abysses cinématographiques que le réalisateur affectionne tant.

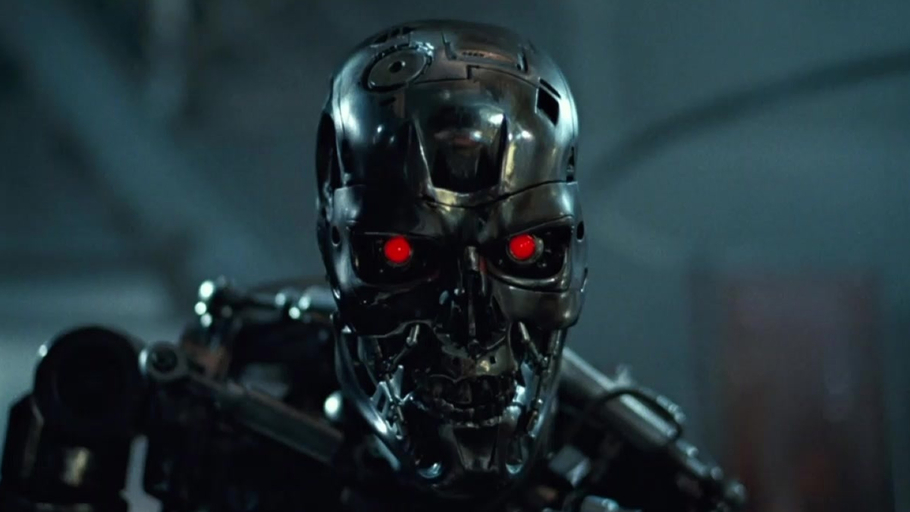

Profondément influencé par l’âge d’or de la littérature de science-fiction notamment Isaac Asimov et Arthur C. Clarke mais également les comics, le jeune James Cameron s’appuya sur l’interprétation de ses rêves pour élaborer ses premières œuvres illustrées par les dessins tirés notamment de l’Avatar Alliance Foundation qui contribua grandement à l’organisation de cette exposition mais également pour jeter les bases de ses succès futurs comme on construit une bibliothèque mentale dans laquelle il puisa. « Les rêves sont des images, mais je suis persuadé qu’il recèlent des éléments narratifs codés permettant d’en comprendre le sens. Ces images ne viennent pas de nulle part, elles s’accompagnent d’un codage inconscient, presque comme des sous-titres que le rêveur peut lire » explique ainsi le réalisateur canadien. Intégrant l’atelier de maquettes du roi de la série B, Roger Corman, tout en dessinant un certain nombre d’affiches, James Cameron débuta véritablement comme réalisateur avec Piranha 2, les tueurs volants en 1981 avant d’enchaîner trois ans plus tard avec Terminator. Une fois encore, ses rêves jouèrent un rôle de matrices créatrices. Alors qu’il se rendait à Rome pour la postproduction de Piranha 2, James Cameron tomba malade. « A cause de la fièvre, j’ai rêvé d’un squelette en chrome qui émergeait d’un mur de feu (…) Pour moi, ce rêve signifiait que ce robot avait l’air humain au départ, mais que le feu avait fait fondre sa peau. C’est de là que vient Terminator » explique-t-il dans le catalogue de l’exposition, complément indispensable à cette dernière où le réalisateur raconte la fabrication de ses chefs d’œuvres.

Ce film marqua bien évidemment une étape cruciale tant dans sa carrière que dans le développement de sa vision artistique et philosophique. Terminator et sa suite désormais culte Terminator 2 : le jugement dernier, sorti en 1991, fascinent toujours autant jeunes spectateurs de l’époque devenu quadragénaires et adolescents qui se pressent devant le storyboard du film ou le bras mécanique du T-800 incarné à l’écran par Arnold Schwarzenegger. Cette communion des générations autour du film s’explique aussi bien par la qualité artistique de la saga mais également, dans notre époque habituée à vivre avec smartphones et réseaux sociaux, par son côté visionnaire. Ainsi lorsque James Cameron dépeignit, il y a quarante ans, les règnes à venir de la robotique ou de l’intelligence artificielle ainsi que leurs dérives tout en affirmant cependant que le problème n’est pas tant la technologie que l’usage que l’humain en fait, il ne se doutait pas que la compagnie Skynet de Terminator ressemblerait à l’X d’un Elon Musk. Un film de science-fiction qui a, aujourd’hui, des allures de réalité ou en tout cas, de proche avenir. Un film qui questionne également l’évolution à venir des facultés humaines sous l’effet de la technologie.

L’exploration du cosmos (Aliens, le retour) et des profondeurs (Abyss) répondent à ce même impératif chez le réalisateur canadien avec plusieurs questions : que faisons-nous de nos découvertes ? Pour assurer uniquement notre domination ? En incluant de la plus belle des manières la dimension écologique à son cinéma avec Avatar, il parachève une œuvre à la fois artistique et philosophique emprunte cependant d’une forme de pessimisme sur l’avenir de l’humanité.

Occupant une partie importante de l’exposition où se pressent ces nouvelles générations fascinées qui attendent avec impatience le troisième opus de la saga en 2025, Avatar embarque littéralement le visiteur. On a l’impression d’être sur Pandora avec sa galerie de personnages, ses décors en jeux de lumières et les différents processus de création parfaitement décortiqués. Une atmosphère exposée de la plus belles des manières et servies, comme à chaque fois, par des objets tirés de collections américaines comme le scénario original de Titanic ou de musées tel celui du cinéma et de la miniature de Lyon pour permettre aux visiteurs d’entrer en contact, en immersion avec le cinéma du maître. Et comme point d’orgue la reconstitution d’une pièce du mythique paquebot où l’on se retrouve presque à toucher une Kate Winslet plus belle que jamais. Comme dans un rêve.

Par Laurent Pfaadt

L’art de James Cameron, La Cinémathèque française,

jusqu’au 5 janvier 2025

A lire le catalogue de l’exposition : Tech Noir, l’art de James Cameron, la Cinémathèque française, Huginn & Muninn/Dargaud

Retrouvez toutes les informations ainsi que la rétrospective des films de James Cameron sur : https://www.cinematheque.fr/cycle/james-cameron-1215.html