Le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme présente une exposition passionnante sur le Dibbouk

Il y a quelques années, rencontrant l’écrivaine polonaise Agata Tuszynska, cette dernière me confia être traversée en permanence par la mémoire du ghetto de Varsovie, ce « dibbouk » qui revient sans cesse. Une sorte d’âme errante qui veut dire en hébreu « lié, attaché » et peut être soit bienveillante soit malveillante en prenant possession d’un être vivant. Agata Tuszynska est peut-être lié à Marek Arnstein, traducteur en polonais de la pièce Le Dibbouk et scénariste du film réalisé en 1937 par Michal Waszyński ou à l’un des acteurs du film, Ajzyk Samberg qui joue le Messager. Deux hommes assassinés après la liquidation du ghetto de Varsovie.

La notion de dibbouk tire son origine de la tradition juive kabbaliste d’Europe de l’Est qui postule la perméabilité de la frontière entre la vie et la mort. Il ne faut pas voir le dibbouk comme une malédiction ou un fantôme venant hanter les vivants mais bel et bien comme l’âme, l’esprit d’un disparu restant au contact des vivants. Les toiles et dessins de Marc Chagall que l’exposition place astucieusement en ouverture attestent de cette cohabitation surnaturelle.

Le dibbouk apparaît véritablement en 1915 dans les travaux de Shloyme Zanvl Rappoport, plus connu sous le pseudonyme de Shalom Anski (1863-1920), tirés de ses explorations ethnographiques dans les shtetl de Volhynie et de Podolie. Celui qui fut aussi écrivain consigna dans ses œuvres ces éléments du folklore juif notamment yiddish. Sa pièce, Entre deux mondes, Le Dibbouk demeure encore aujourd’hui son œuvre la plus célèbre, donnée pour la première fois en décembre 1920 à Varsovie. L’exposition restitue ainsi parfaitement à la fois la création de la pièce par la Vilner Trupe et sa reprise en janvier 1922 à Moscou par la troupe du théâtre Habima en présentant notamment les costumes de Nathan Altman mais également son incroyable succès dans le monde entier, en France et aux États-Unis. « Le Dibbouk était devenu l’emblème du théâtre yiddish, un point de ralliement pour juifs et non-juifs, et il semblait acquis que son incarnation au cinéma en ferait la vitrine d’un cinéma yiddish encore balbutiant » écrit Samuel Blumenfeld, journaliste du Monde dans le très beau catalogue qui accompagne l’exposition.

En 1937, Le Dibbouk devint donc un film réalisé par le réalisateur polonais Michal Waszyński qui ouvre l’exposition du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme. Les scènes que présente cette dernière sont particulièrement émouvantes puisqu’elles donnent à voir un monde disparu, cette culture juive quelques années avant son anéantissement pendant la seconde guerre mondiale. Après la guerre Waszyński devint un producteur sur le Cid (1961) et La Chute de l’Empire romain (1964) d’Anthony Mann. « Le Dibbouk était devenu son dibbouk » écrivent les auteurs du catalogue.

A l’image d’Agata Tuszynska, le dibbouk va errer jusqu’à nos jours, influençant écrivains (Romain Gary) et réalisateurs, des frères Coen (A serious man) à Andrej Wajda dont la pièce se voulait la reconstruction de ce même monde disparu en passant par l’homme de théâtre Krzysztof Warlikowski qui intégra dans sa mise en scène le dibbouk, une nouvelle de la grande écrivaine polonaise Hanna Krall que l’on retrouve également dans une anthologie récente de ses principaux textes où l’autrice prête sa voix à tous ceux qui portent en eux ces blessures indélébiles, la marque au fer rouge de l’Histoire, qu’ils soient juifs ou polonais. « Les dibboukim sont une présence. Ils sont notre mémoire dont nous ne voulons pas, ne pouvons pas et ne devons surtout pas nous libérer » affirme ainsi Hanna Krall en dialoguant avec sa traductrice, Margot Carlier, dans le catalogue de l’exposition. Ces êtres qui, malgré les tragédies de l’histoire, continuent à travers Hanna Krall, Agata Tuszynska et maintenant cette magnifique exposition, de nous parler.

Par Laurent Pfaadt

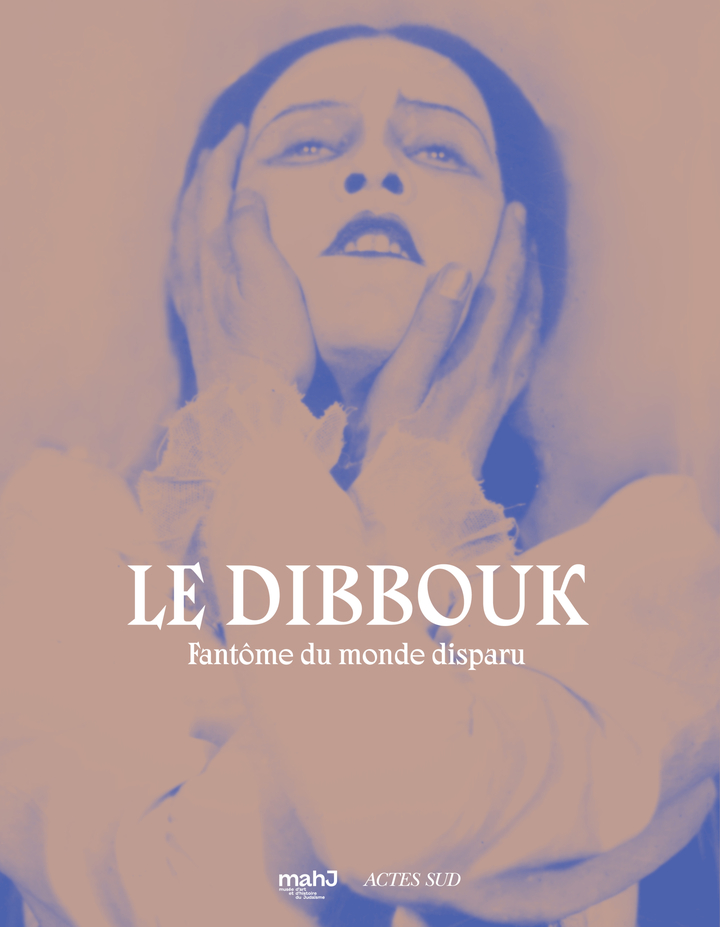

Le Dibbouk, fantôme du monde disparu, Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, jusqu’au 25 janvier 2025.

A lire :

Le catalogue de l’exposition :

Le Dibbouk, fantôme du monde disparu, Pascale Samuel et Samuel Blumenfeld (sous la direction de), coédition Actes Sud/MahJ, 240 pages

Hanna Krall, La douleur fantôme, traduit du polonais par Margot Carlier, éditions Noir sur Blanc, 368 p.

A retrouver l’interview d’Agata Tuszynska : http://www.hebdoscope.fr/wp/blog/lheroine-de-tous-mes-livres-cest-la-memoire/