Taleb Alrefai est l’un des romanciers les plus célèbres du monde arabe. L’écrivain koweïtien qui a présidé en 2009 le jury de l’International Prize of Arabic Fiction, le « Goncourt » arabe, est l’auteur d’une douzaine de romans et de recueils de nouvelles portant notamment sur la condition féminine dans son pays et sur celle des travailleurs immigrés, dansIci même (Actes Sud, 2016) et Hâpy (Actes Sud, 2022). A l’occasion de la sortie de son dernier roman, Les portes du paradis, Hebdoscope l’a rencontré.

Votre livre traite à la fois de l’image que l’on a de soi et de celle que l’on veut transmettre. En quoi celles-ci peuvent-elles différer ?

Peu de gens ont le courage de transmettre aux autres l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. Ils portent souvent un masque qui cache leur véritable identité. Il faut être en paix avec sa conscience pour l’afficher tout le temps et en tous lieux.

Votre héros, Yacoub affronte ce que l’on appelle en français, « la crise de la soixantaine ». Après Hâpy, vous abordez une nouvelle fois la question taboue de l’identité et des choix sexuels dans le monde arabe, ici en l’occurrence celle d’un homme désirant une jeune femme plus jeune que sa fille.

Yacoub s’est épris d’une jeune femme iranienne employée dans l’une de ses sociétés. Mais tout en cherchant à la séduire, il ne cesse de se poser la question de savoir pourquoi il s’est laissé entraîner dans cette aventure. Il le saura quand son fils, devenu un djihadiste, aura été enlevé par une organisation rivale et se retrouvera captif en Iran.

Vous avez également voulu peindre le tableau d’une famille koweïtienne ultra riche…

Oui, j’ai voulu tout simplement restituer le vécu d’une catégorie sociale convaincue que tout s’achète avec l’argent et dont le destin a été bouleversé par des événements imprévus. Il n’en existe pas seulement au Koweït et dans d’autres pays arabes mais partout dans le monde.

Les portes du paradis évoquent également les conséquences psychologiques et sociales du djihadisme sur les familles

Il s’agit d’une famille qui vit dans le luxe, s’adonnant à une consommation effrénée et se croyant à l’abri de tout ce qui peut porter atteinte à son bonheur. Soudain, l’un de ses membres, sous l’influence de prédicateurs islamistes, commence à agresser sa mère et sa sœur, s’éloigne de son père et finit par rejoindre une organisation djihadiste en Syrie. Ils sont tous évidemment sous le choc, d’autant plus qu’ils sont aussi confrontés à l’incompréhension de leur entourage.

Et affecte de surcroît une famille musulmane établie et riche…

Le lavage des cerveaux des jeunes gens par des prédicateurs religieux d’un autre âge n’est pas propre au Koweït comme vous le savez. Leurs familles et toute la société toute entière subissent de plein fouet ces effets destructeurs.

A travers l’histoire de Yacoub, croyez-vous que ce que l’on bâtit dans la vie reste toujours d’une fragilité extrême et qu’il suffit un instant pour que tout s’effondre ?

Oui, la vie humaine est d’une extrême fragilité, nous l’oublions trop souvent. Les horreurs de la guerre, la colère de la nature, les épidémies et toutes sortes d’événements tragiques que nous ne prévoyions pas viennent nous le rappeler.

Votre écriture, très poétique, accorde beaucoup d’importance aux sens, à la vue et à l’odorat notamment. Expliquez-nous cette sensibilité.

Comment faire autrement ? Il va de soi que l’être humain est d’abord marqué par ce qu’il voit, et le romancier en particulier est toujours tenté de capter des images et de les transmettre aux autres. Et comment peut-il ne pas être sensible, aussi, aux odeurs ? Un parfum exquis ainsi qu’une mauvaise odeur, évoquent en lui tant de souvenirs qui lui permettent de décrire avec davantage de précision l’ambiance dans laquelle se meuvent ses personnages.

Par Laurent Pfaadt

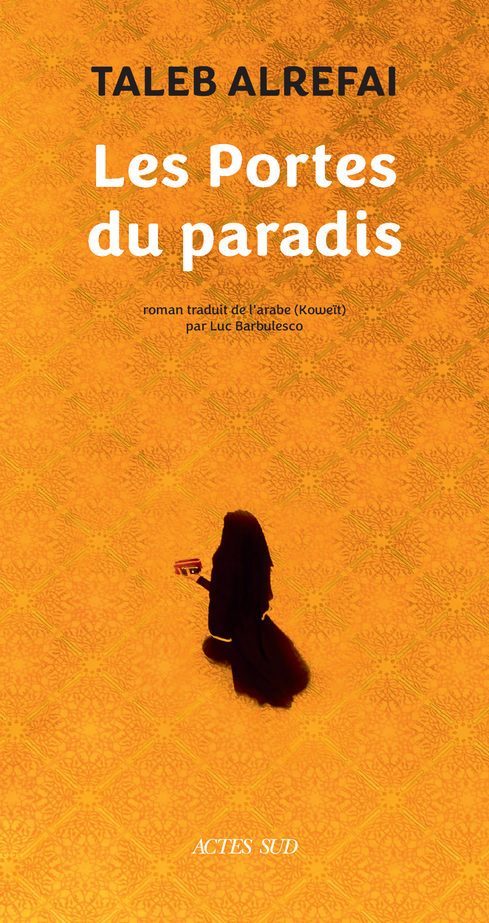

Taleb Alrefai, Les portes du paradis, Actes Sud, 320 p.