Deux ouvrages passionnent abordent la question de l’épuration des femmes ayant collaboré avec l’ennemi pendant la seconde guerre mondiale

Pendant longtemps les femmes suspectées de collaboration pendant la seconde guerre mondiale ont été « réduite à leur seul sexe, ce qui rend encore plus improbable, dans l’opinion, leur participation « autre qu’horizontale » à la collaboration » écrivent ainsi Pierre Brana et Joëlle Dusseau, auteurs d’un livre qui vient enfin palier une absence dans l’historiographie de la France de l’après-guerre. Ainsi ces femmes au crânes rasés à la libération, marques de leur infamie, et symbolisées par la tondue de Chartres photographiée par Robert Capa, ne résument pas la collaboration. Il y eut également les personnalités, les égéries, les femmes et filles de personnalités du régime de Vichy, les « salonnières », les femmes de conviction ou les « comtesses » de la Gestapo et de l’Abwehr nous disent les auteurs qui font le tri dans toutes ces catégories et dessinent une fascinante galerie de portraits où l’on retrouve ces quelques figures célèbres comme Coco Chanel, Violette Morris, pilote de course proche du crime organisé ou Lydie Bastien, la fameuse diabolique de Caluire. Des figures à l’image de cette dernière ou de la célèbre Chatte (Mathilde Carré) caricaturées en sorcières ou en animaux.

Passé cette première partie somme toute assez connue, Pierre Brana et Joëlle Dusseau ouvrent alors une deuxième partie, certainement la plus passionnante où la galerie devient typologie. Puisant notamment dans le fameux fichier des 100 000 collabos du 5e bureau du ministère de la guerre, les deux auteurs entrent dans les foyers des Français où la collaboration réside parfois là où on l’attend le moins. Certes 20 000 femmes ont eu des relations sexuelles avec des Allemands mais la collaboration fut également le fait de vengeances professionnelles ou de lutte contre les violences conjugales. Ainsi « certains engagements, notamment dans les partis politiques, peuvent être liés à l’espoir d’un « retour sur investissement » professionnel ou personnel (libération d’un prisonnier, aide ponctuelle pour leur exploitation agricole…) » écrivent nos deux auteurs.

Des situations tirées de toutes ces femmes anonymes qu’analyse également Fabien Lostec, chercheur associé au laboratoire Tempora, enseignant et chargé de cours à l’université Rennes 2 dans son livre tiré de sa thèse de doctorat « les collaboratrices face aux tribunaux de l’épuration ». Prenant en quelque sorte la suite de l’ouvrage de Pierre Brana et Joëlle Dusseau, l’auteur est allé consulter les nombreuses archives des cours de justice et tribunaux de près de 60 dépôts d’archives départementales qui jugèrent et condamnèrent à mort 46 femmes sur 651 condamnations à mort pour peindre les portraits de ces femmes dans ce qu’il appelle « l’archipel épuratoire judiciaire ».

Ici aussi, l’étude frappe par la diversité des parcours essentiellement centrés entre deux types de collaborationnistes : les délatrices et celles qui prêtèrent main-forte à l’ennemi et « dont l’action provoque des tortures, des déportations et des morts ». Des femmes torturant ou tuant de leurs propres mains comme Jeanne Hermann, cette alsacienne de vingt-deux ans qui fut la seule des 46 condamnées à mort à tuer un individu non avec une arme à feu mais avec une arme blanche, en l’occurrence un juif de 72 ans.

L’analyse pertinente de cette justice épuratrice s’engouffre également dans une réflexion qui questionne la place de la femme dans cette période trouble du 20e siècle encore emprunte d’un profond sexisme. L’auteur avance ainsi « l’idée du rétablissement d’un ordre masculin particulièrement répressif à l’égard du sexe féminin » à la fin de la guerre. Pierre Brana et Joëlle Dusseau ne disent pas autre chose lorsqu’ils évoquent les sanctions ayant frappées de nombreuses femmes suspectées de collaboration parfois sur des fondements assez minces pour faire de la place aux hommes dans les administrations à la fin du conflit. Une place de la femme dans cette société que ces condamnées à mort ont remis en question, ont bravé souvent de la plus infâme des manières, en s’engageant par exemple dans des partis politiques collaborationnistes notamment ceux de Jacques Doriot ou de Marcel Déat, devenant ainsi des sujets politiques bien avant l’octroi du droit de vote.

Par Laurent Pfaadt

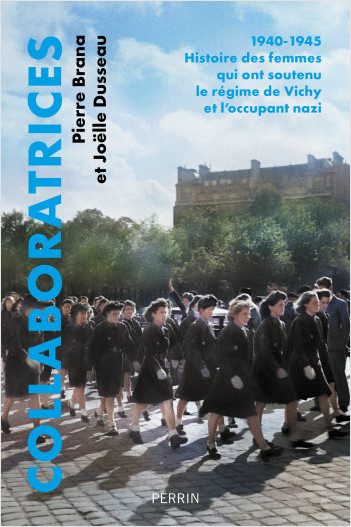

Pierre Brana et Joëlle Dusseau, Collaboratrices,1940-1945 : Histoire des femmes qui ont soutenu le régime de Vichy et l’occupant nazi

Aux éditions Perrin, 384 p.

Fabien Lostec, Condamnées à mort, l’épuration des femmes collaboratrices, 1944-1951

CNRS Editions, 400 p.