Deux livres reviennent sur le soulèvement du ghetto de Varsovie

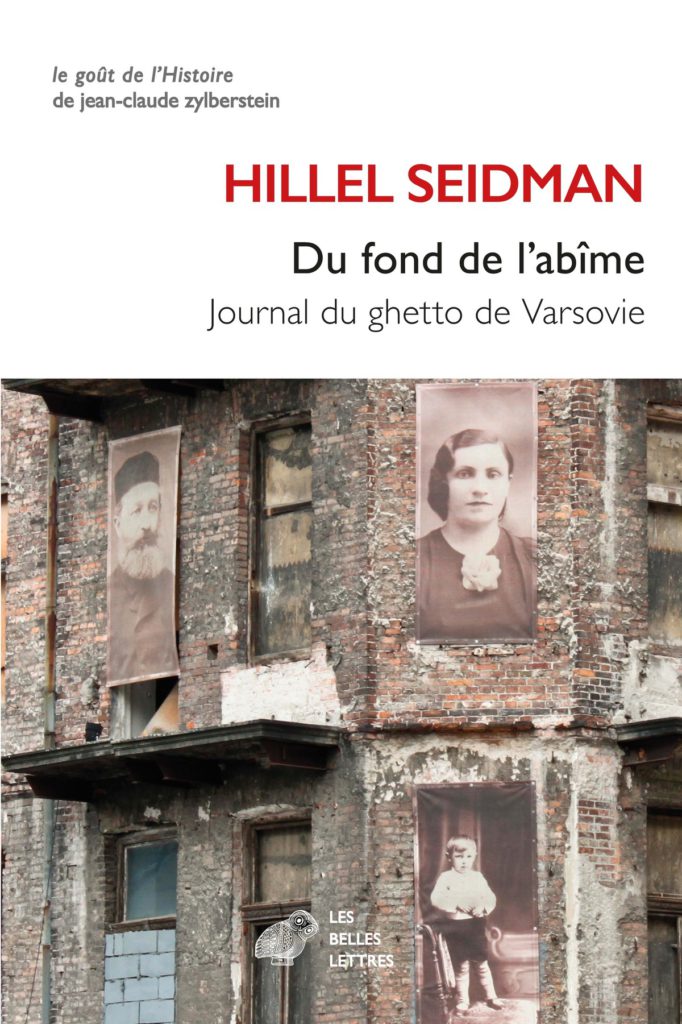

Nous sommes en juillet 1942. Voilà près de deux années que les Allemands ont enfermé près de 350 000 juifs de Varsovie dans un ghetto. La mort y est quotidienne et les déportations vers le camp d’extermination de Treblinka s’enchaînent depuis la sinistre Umschlagplatz. Ceux qui survivent dans cet enfer à ciel ouvert tentent de consigner leurs expériences en espérant qu’un jour quelqu’un viendra à découvrir ce qu’il advint. C’est le cas de l’organisation Oneg Shabbat menée par Emanuel Ringelblum qui récolte le moindre témoignage, le moindre objet pouvant témoigner des terribles conditions de vie qui règnent ici. D’autres initiatives personnelles s’écrivent en secret, notamment ces journaux qui racontent l’indicible comme celui d’Hillel Seidman, ancien secrétaire du groupe parlementaire juif à la diète polonaise avant la guerre, journaliste et jeune archiviste de la communauté. Cela deviendra, après guerre, Du fond de l’abîme, récit poignant qui est republié alors qu’ont été célébré, ces dernières années, les 80 ans de la révolte du ghetto puis celle de Varsovie et enfin, il y a quelques semaines, ceux de la libération d’Auschwitz.

Le récit de Seidman témoigne avec émotion de la vie quotidienne au sein du ghetto, du danger permanent marqué par les exactions des Allemands mais également ces moments de grâce, ces lumières tirées de l’abîme comme cette musique interprétée par ces juifs venus de Vienne et de Berlin. De nombreux annexes fort pertinentes viennent contextualiser et offrir quelques éclairages sur des personnages quelques peu oubliés aujourd’hui comme Szmul Zygielbojm qui se suicida en mai 1943 devant l’indifférence des Alliés face à ce qui passait dans le ghetto mais également Adam Czerniakow, le président controversé du conseil juif du ghetto ou le pédagogue Janusz Korczak qui accompagna les enfants de son institut jusque dans la chambre à gaz de Treblinka.

En janvier 1943, alors que les Allemands se mettent à déporter massivement les juifs du ghetto, Hillel Seidman évoque l’idée d’une prochaine révolte. « Aujourd’hui des bruits circulent à nouveau au sujet d’une action prochaine qui serait projetée pour le 15 janvier (…) C’est prématuré. Ils ne sont pas encore prêts » écrit-il le 11 janvier. Arrêté à son tour, Hillel Seidman ne doit la vie sauve qu’à un passeport paraguayen lui permettant d’être envoyé dans un camp à Vittel en France où il échappe une nouvelle fois à une déportation vers Drancy puis Auschwitz. Alors qu’il a déjà quitté le ghetto, celui-ci se révolte finalement le 19 avril 1943, sous la direction de Mordechai Anielewicz et Marek Edelman notamment.

Les meneurs de cette révolte établissent leur quartier général secret au 18 de la rue Mila (prononcez Biwa) à Varsovie. Grâce à la plume de Léon Uris, romancier américain mondialement connu pour son Exodus porté à l’écran par Hollywood, le lecteur suit, jour après jour, cet épisode grandiose et devenu mythique de la Shoah. Publié en 1961, le roman glorifie ainsi la révolte de ces quelques 300 hommes et femmes luttant contre le Troisième Reich et bien décidés de tomber les armes à la main. Construit en quatre parties historiques et raconté du point de vue d’un journaliste italo-américain, Christopher de Monti, qui a couvert la guerre d’Espagne et a survécu à la liquidation du ghetto, le lecteur pénètre un petit groupe d’insurgés, de la mise en place du ghetto jusqu’à sa destruction.

Si les divers protagonistes du livre sont fictifs, ils rappellent cependant ces hommes que décrivaient si bien Hillel Seidman. Ainsi comment ne pas voir en Paul Bronski, Adam Czerniakow ou dans l’historien Alexandre Brandel, Emanuel Ringelblum ? Cela ne nuit nullement au récit et le roman parvient, grâce à son rythme, à emporter son lecteur dans les rues d’une Varsovie prête à plonger dans les ténèbres. Et en soulignant par quelques touches subtiles, l’inimitié de certains Polonais à l’égard des juifs, Léon Uris ne fait qu’entrebâiller une porte littéraire que des historiens mettront plusieurs décennies à ouvrir. Son livre ainsi que celui d’Hillel Seidman demeurent ainsi de précieux témoignages de la terrible tragédie qui s’abattit sur le ghetto de Varsovie.

Par Laurent Pfaad

Hillel Seidman, Du fond de l’abîme, Journal du ghetto de Varsovie, traduit de l’hébreu et du yiddish par Nathan Weinstock avec la collaboration de Micheline Weisntock, postface de Georges Bensoussan

coll. Le Goût de l’Histoire, Les Belles Lettres, 718 p.

Léon Uris, Mila 18, traduit de l’américain par Jean Nioux

coll. Domaine étranger, Les Belles Lettres, 672 p.