Essais, romans, mangas évoquent la figure du guerrier japonais

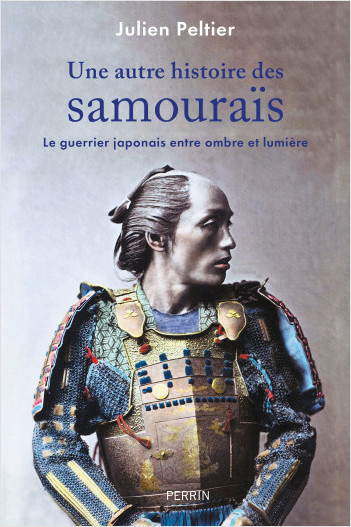

S’il est un élément qui caractérise la culture japonaise, c’est bien celui du samouraï. Son image est tellement ancrée dans notre imaginaire collectif qu’il a inspiré quelques-uns de nos mythes modernes et une culture pop représentée notamment par la guerre des étoiles. Bien que s’inscrivant dans une histoire à travers ses différentes époques (Togukawa, Sengoku, Genpei, etc.), Julien Peltier, certainement l’un de nos meilleurs connaisseurs de ces guerriers jugés protéiformes, a pris le parti dans son brillant ouvrage de débarrasser le guerrier japonais de ses oripeaux mythiques et d’en montrer ses mues successives.

A l’origine, le samouraï tire son nom du mot « servir » et ne fut appelé ainsi qu’à partir de la période Togugawa allant de l’an 1600 à la restauration Meiji (1867-1868). Pour autant, cette fascination apparaît quelque peu tronquée par des mythes qui, aujourd’hui encore, ont la vie dure. Julien Peltier décortique ainsi ces derniers comme par exemple celui du sabre qui ne s’imposa que tardivement aux dépens de l’arc longtemps privilégié car les samouraïs rechignèrent au combat au corps-à-corps avant le XVIe siècle, ce moment où les armes changèrent et où se modifièrent les armures qui aujourd’hui désignent le samouraï au premier coup d’œil.

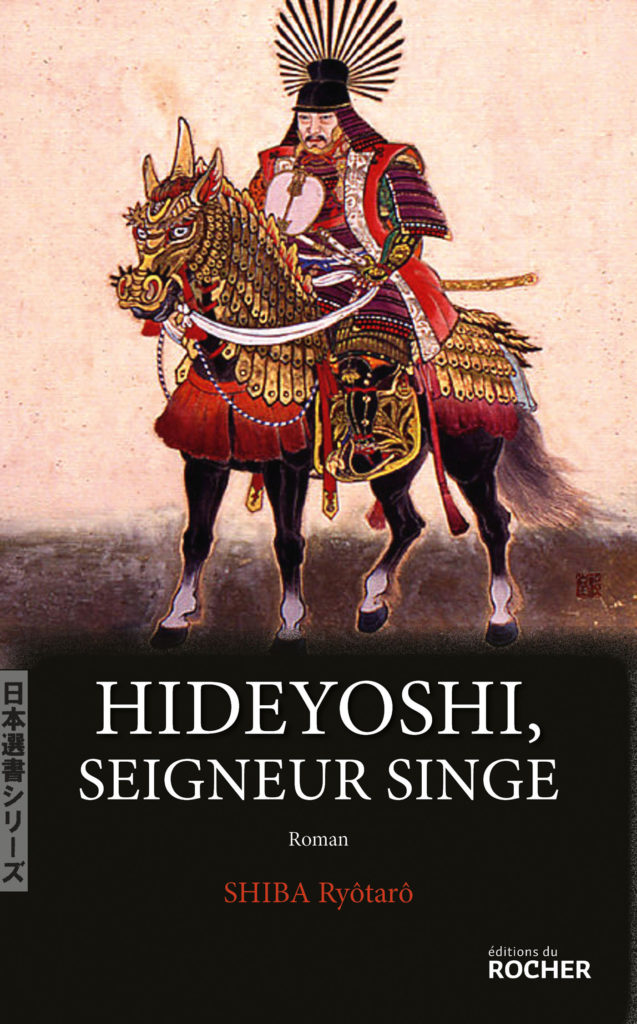

Le XVIe siècle fut aussi ce moment où une nouvelle mythologie du samouraï s’élabora avec l’agrégation de mythes connexes comme celui de la cérémonie du thé, outil d’ascension sociale et instrument de pouvoir. C’est aussi à cette époque qu’intervint un personnage majeur dans l’histoire des samouraïs car Julien Peltier n’oublie pas dans son livre de nous raconter une histoire du Japon à travers les figures de ses illustres guerriers : Toyotomi Hideyoshi dit le Singe « considéré comme le père fondateur du Japon moderne, dont ses successeurs reprendront à leur compte la plupart des réformes » selon l’auteur et qui va non seulement se hisser jusqu’au sommet du pouvoir mais également domestiquer les samouraïs en échange de privilèges de classe. Avec Ode Nobunaga, Tokugawa Ieyasu, Toyotomi Hideyoshi demeura l’une des grandes figures du Japon moderne, l’un des « trois fondateurs de l’État japonais, les Sandai Usho » selon Richard Collasse (Dictionnaire amoureux du Japon, Plon). Sa figure allait ainsi inspirer bon nombre d’écrivains japonais et notamment Ryotaro Shiba, sorte d’Alexandre Dumas japonais, qui en fit le héros de l’un des plus grands romans historiques de l’archipel.

Suivront les rônins, ces justiciers marginaux, chevaliers errants redresseurs de torts. Ce dernier, sans maître ni seigneur, fait ainsi « figure d’homme libre au sein d’une société étroitement corsetée par le régime militaire qui entend régir, au nom d’une garantie de concorde, la vie quotidienne de ses administrés jusque dans ses moindres détails » pour Julien Peltier et séduit aujourd’hui de jeunes générations éprises de justice et de liberté.

Bien évidemment samouraïs et rônins n’ont pas manqué d’inspirer au Japon comme en Occident, films, romans, bandes dessinées et mangas. Au cinéma, il est vite devenu un genre particulier incarné par Akira Kurosawa qui donna ses lettres de noblesse aux samouraïs en les imprégnant de culture western et de littérature européenne allant de Shakespeare à Dostoïevski dans des films comme Rashomon récompensé par le lion d’or à la Mostra de Venise (1951), Ran, adaptation japonaise du roi Lear d’une beauté inouïe et Kagemusha, palme d’or à Cannes en 1980. Kagemusha, l’ombre du guerrier raconte ainsi l’épisode de la mort du chef du clan Takeda cachée aux membres de ce dernier. Un Takeda remplacé par un sosie après avoir été défait à la bataille de Tenmokuzan en 1582 par Togugawa Ieyasu, vainqueur dix-huit ans plus tard, en 1600, de la bataille de Sekigahara, considérée comme la plus grande bataille de samouraïs et raconté magistralement par Julien Peltier dans son livre plein de rythme et de fougue mais également par l’écrivain Ryotaro Shiba en 1966.

L’œuvre de ce dernier permit après la seconde guerre mondiale de réintégrer les samouraïs, trop longtemps restés attachés à une vision passéiste et nationaliste qui s’était compromise avec la guerre. « Jusqu’aux derniers feux de la guerre du Pacifique, le fantasme d’un code d’honneur du guerrier japonais, dans sa version pervertie de surcroît, servira de prétexte au fanatisme le plus aveugle » écrit Julien Peltier. Pour autant, la bataille de Sekigahara « bruit également du chant du cygne qu’entonnent malgré eux les guerriers de jadis. Car rien ne sera plus jamais comme avant » toujours selon Julien Peltier. Et lentement jusqu’à la révolution Meiji, les samouraïs se marginalisèrent avant de disparaître et d’entrer durablement dans une culture du souvenir des temps glorieux du Japon.

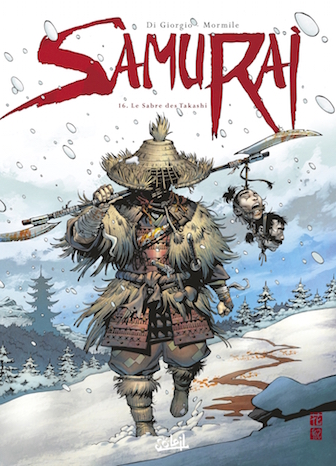

Le regain de fascination pour la culture japonaise dans les années 80-90 notamment avec l’arrivée en Europe des premiers mangas et de leurs adaptations télévisuelles relança l’attrait pour les samouraïs tant dans la bande dessinée avec par exemple la très belle série Samuraï de Jean-François Giorgio et Cristina Mormile (Soleil) que dans le manga avec l’incroyable Habitant de l’infini Bakumatsu. Dans les deux cas, Takeo dans l’un et Manji dans l’autre, BDs et mangas offrent aux jeunes lecteurs une incroyable plongée dans l’univers des samouraïs entre action et combats tout en leur proposant des modèles aux valeurs axées sur la défense des plus faibles ainsi que la mise en valeur de figures féminines. Ces œuvres contemporaines, en insistant sur la figure d’un rônin indépendant permettent enfin de parachever cette « quête d’humanisation » du samouraïselon les mots de Julien Peltier.

Par Laurent Pfaadt

A lire :

Julien Peltier, Une autre histoire des samouraïs: Le guerrier japonais entre ombre et lumière, Perrin, 368 p.

Du même auteur, Sekigahara, la plus grande bataille de samouraïs, Alpha poche, 332 p.

Ryotaro Shiba, Hideyoshi, seigneur singe, éditions du Rocher, 580 p.

Richard Collasse, Dictionnaire amoureux du Japon, Plon, 1312 p.

Jean-Francois Di Giorgio, Cristina Mormile, série Samuraï Origines et Samuraï dont le T16, le sabre des Takashi, éditions Soleil, 52 p vient de paraître.

Hiroaki Samura, L’Habitant de l’infini, Nouvelle édition 1 et 2, Casterman, 448 et 464 p.