Béatrice Mousli signe une biographie réussie de l’intellectuelle

Susan Sontag

« Un grand poète est moins un inventeur qu’un éclaireur » disait le

grand Jorge Luis Borges. Et en pensant à Susan Sontag, éclaireur

est le mot qui vient immédiatement à l’esprit tant elle défendit des

sujets qui n’allaient pas de soi.

Près de treize ans après sa mort, la France paie enfin sa dette à

cette grande amoureuse de notre pays avec cette biographie qui

permet de mieux connaître cette inconnue du grand public

français qui fut pourtant l’une des intellectuelles américaines les

plus importantes et les plus influentes de la seconde partie du 20e

siècle.

Résumer la vie de Susan Sontag relève de la gageure tant cette

intellectuelle brilla dans des arts et des univers différents, un peu

à la manière de ces artistes de la Renaissance, étrangers à toute

notion de frontières artistiques. C’est ce que montre Béatrice

Mousli, professeur à l’université de Californie du sud, dans cette

biographie remarquable. L’auteur est ainsi allé puiser dans cette

Los Angeles qu’aimait tant Susan Sontag et pour la première fois

dans les archives de l’université de Californie, matière à sa

biographie pour tracer les contours intellectuels de cette figure

artistique, philosophique, littéraire et surtout citoyenne. Car c’est

ainsi que ressort l’image de Sontag, celle d’une citoyenne du

monde qui porta la voix d’une Amérique telle qu’on l’aime et qui se

fait de plus en plus rare, celle d’une liberté sans concessions

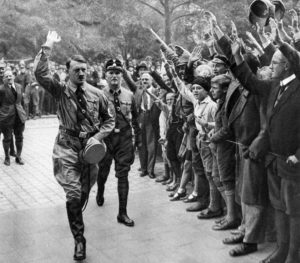

comme lorsqu’elle attaqua violemment en 1982 le communisme,

qualifié de « fascisme à visage humain ». Cependant, cela

n’empêcha pas Sontag ne se montrer parfois féroce à l’égard de

son propre pays, en stigmatisant, vilipendant l’impérialisme

américain et lui valut de militer contre les guerres du Vietnam et

d’Irak. En Sontag, les Etats-Unis trouvèrent paradoxalement l’une

de leurs meilleures ambassadrices, prouvant que, malgré ses

travers et ses inégalités considérables, ce pays recèle une vitalité

démocratique considérable, capable de produire et de laisser

s’exprimer des personnes comme elle.

Celle que les médias considéraient dans les années 60 comme « la

femme la plus intelligente d’Amérique » s’engagea également en

faveur des droits de l’homme, des malades du SIDA ou du

féminisme avec des positions avant-gardistes comme lorsque,

dans la revue des Temps modernes, en décembre 1975, elle

estimait que l’égalité passera par les abandons des idées de

féminité et de masculinité au profit de celle d’êtres humains.

Enfin, cette biographie est un formidable voyage dans cette

culture qu’elle vénérait plus que tout. La photographie qui la

fascina et dont elle écrivit un essai mais également la littérature –

véritable boulimique, elle pouvait lire un livre par jour – ou le

cinéma (son film Brother Carl fut projeté hors compétition à

Cannes en 1972). La biographie fourmille ainsi d’artistes et de

personnages. On y croise outre Annie Leibowitz bien entendu,

Jasper Johns, Andy Warhol, John Cage, Merce Cunningham,

Joseph Brodsky ou Jorge Borges. Elle-même auteur, elle remporta

le National Book Award, le principal prix littéraire américain pour

son ouvrage En Amérique. « De nombreuses personnes considèrent

lire comme une manière de s’évader, du monde réel de tous les jours

vers un monde imaginaire, celui des livres. Les livres sont bien plus que

cela. Ils sont une façon de devenir pleinement humain » disait-elle à

propos des livres.

Borges avait raison, Sontag était une grande poétesse.

Laurent Pfaadt

Béatrice Mousli,

Susan Sontag, Grandes biographies,

Flammarion, 624p. 2017