Schoolblock

Schoolblock

Dans ce roman remarquablement

écrit, Max Steen campe un

professeur de lettres en colère contre

l’institution scolaire. Sous la plume

d’un amoureux des mots, dans une

Amérique revisitée à travers le

prisme de la cinéphilie, Max Steen

mêle Histoire, terrorisme,

fantastique, science-fiction et amour

fou, le tout empreint de la nostalgie

d’un monde révolu.

Né en 2012 d’un couple franco-américain, Holden Openbook a

grandi à Savannah, dans l’Etat de Géorgie, berceau d’Autant en

emporte le vent et d’un certain Jardin du bien et du mal, version

Eastwood. Il se souvient de son enfance nourrie de livres, de films et

de leurs personnages hauts en couleur, et convoque les fantômes de

l’Histoire. Il partage avec Abbie Laine, une fille de son âge qui

ressemble à la mutine Paulette Goddard, le goût pour les histoires

de pirates et les cimetières. La sensibilité romantique du jeune héros

va se heurter à la cruauté de la vie qui va faucher l’être aimé devenu

sa fiancée, tandis qu’il assiste à la déliquescence de la société et du

système scolaire par la présence toujours plus puissante du tout

technologique et numérique. Professeur de français, il quitte

Savannah pour Meaux. Déçu par cette expérience désastreuse, il

revient aux U.S.A, à Charleston, et accepte un poste dans un

Schoolblock, lycée expérimental ultrasécuritaire, fait de verre et

d’acier. L’amour en sera la faille fatale, celui qu’il va éprouver pour la

belle Wanna Lurne.

Parlez-nous de la genèse de votre roman.

Plus de deux années d’écriture m’ont été nécessaires pour

m’affranchir moi-même de mon Schoolblock dont j’ai achevé la

composition durant l’été 2013. Ce projet littéraire de longue haleine

n’aurait toutefois jamais vu le jour sans la faste infortune d’une

dépression professionnelle et le congé de longue durée qui en a

résulté. Sa dimension thérapeutique ne fait donc aucun doute à mes

yeux ; cathartique aussi, je l’espère, pour les enseignants en

souffrance qui continueront de me lire et de se reconnaître dans

mes propos. Mais ce n’est pas seulement ces héroïques porte-

drapeaux de la culture que je souhaitais toucher car mon roman

procède d’un élan autant que d’un effondrement. Il fait la part belle à

l’imagination et au dépaysement sous toutes ses formes (temporel,

spatial et même surnaturel). Je tenais ainsi à profiter de son point de

vue américain pour chanter la beauté et les mystères d’une ville qui

me fascine et ne change pas : Savannah. Je crois voir là, d’ailleurs,

l’une des raisons premières de son succès en ligne.

Votre roman trouve son ancrage en 2040. Pourquoi avoir choisi le genre

de la dystopie ?

Signe des temps présents : la chronique professorale tantôt

accablée, tantôt démagogique, est devenue une sorte de sous-genre

littéraire en soi auquel j’avais l’ambition de ne vouloir ni me

conformer, ni me réduire. Il m’importait de prendre le large,

d’extrapoler, d’user de toutes les ressources du roman pour

questionner l’évolution ou le naufrage possible de l’école. Et, si je

disposais d’un contre-modèle honni, le François Bégaudeau d’Entre

les murs, je persiste à revendiquer le modèle absolu du 1984 de

George Orwell, hélas prophétique, dont l’étude au lycée me

paraîtrait plus que jamais salutaire.

A quelle période auriez-vous aimé vivre ?

Mon écriture et mes goûts artistiques me rattachent tous au XIXe

siècle qui vit naître le cinéma, mais que je n’idéalise pas pour autant.

Comment en aurais-je enduré la misère ou les soins dentaires, par

exemple ? Ce dont je rêverais, en revanche, c’est de m’y trouver

projeté quelque temps en rentier parisien bien portant, noble de

préférence, pour y fréquenter les salons littéraires, les salles de

spectacle, les bals et les soirées dans les hôtels particuliers.

J’apprécie beaucoup aussi, dans un registre différent, l’imagerie

américaine des années 50.

Possédez-vous des films de chevet ?

Si 2001 l’Odyssée de l’espace de Kubrick fut sans doute le plus grand

choc esthétique de mon adolescence déjà très cinéphile, le western

demeure, avant même le fantastique, mon genre de prédilection.

Mais je ne vous surprendrai pas en vous disant que je chéris tout

particulièrement le romantisme éperdu de La Valse dans l’ombre

(Mervyn LeRoy), du Portrait de Jennie (William Dieterle), de Quelque

part dans le temps (Jeannot Szwarc) ou, plus près de nous, de The

Artist. Duel, le premier Spielberg, est toutefois le film que j’ai vu le

plus souvent sans que cesse d’opérer sur moi son étrange pouvoir de

fascination.

Votre roman fait la part belle à un lieu emblématique de la mythologie

du western, Monument Valley, avec la belle rencontre d’un guide

Navajo. Comment est né ce personnage ?

Je caresse un impossible rêve funèbre : que mes cendres soient

dispersées, le plus tard possible, dans ce qui constitue pour moi le

paysage le plus grandiose et le plus magique du monde. Il fallait donc

que mon protagoniste s’y lie, avant de disparaître, à un habitant de

ce territoire sacré, qu’un hommage y soit rendu et une place de

choix réservée, par son biais, aux seuls authentiques Américains, les

« Native ». L’image qu’on donne trop souvent des Indiens aujourd’hui

est peut-être moins glorieuse encore qu’à l’époque où, avant La

Flèche brisée, le western les reléguait au rang d’intrépides méchants.

Aussi ai-je fait des recherches complémentaires pour ne pas les

trahir et pour laisser communier mes lecteurs avec leur ancestrale

approche poétique de la Nature. Red Arrowman, le nom que j’ai forgé pour ce guide Navajo, est facile à traduire et sa valeur

symbolique évidente, tout comme celui de son interlocuteur Holden

Openbook (« hold an open book »). Ils se ressemblent au moins en

cela. Sachez cependant que tous les noms de personnages du roman

offrent des clés plus ou moins accessibles pour mieux en percevoir le

modèle, la fonction ou la nature profonde.

Vous êtes français, strasbourgeois, mais votre roman est bluffant, on le

croirait écrit par un Américain…

C’est le plus beau compliment que vous puissiez me faire. Un

internaute s’y est même trompé, mon propre nom de plume à l’appui,

en le désignant en 2016 « roman américain de l’année » !

Quel rapport entretenez-vous avec les U.S.A. hormis la culture

impressionnante que vous en avez ? Etes-vous allé sur les lieux que vous

décrivez ?

J’ai effectué plusieurs voyages aux U.S.A. dont j’ai parcouru, de

Chicago à Santa Monica, tout ce qu’il reste de la Route 66. J’y ai

d’abord séjourné un été au CALTECH de Pasadena, en Californie,

puis j’ai fait le choix de m’y marier à Las Vegas, dans la Little Church

of the West. Les seules villes du roman où je ne me suis pas encore

rendu sont Athens et Atlanta. Savannah, supposée être la plus

hantée d’Amérique, reste bien entendu, à ce jour, ma préférée,

même si je n’y ai passé que deux nuits en 1999, et j’aimerais tant que

Schoolblock, partiellement écrit pour elle, y trouve là-bas un écho

durable. Presque tout ce que j’en dis est juste et vérifiable ; son plan

des rues, inséré dans mon livre, n’a d’ailleurs jamais quitté mon

bureau durant les longs mois d’écriture où je m’y suis immergé à

distance.

Votre style est admirable sans être laborieux, avec un rythme qui ferre

le lecteur et un vrai souffle poétique dans nombre de vos descriptions.

Comment écrivez-vous ?

Merci pour ces compliments qui me touchent d’autant plus que

j’accorde une place essentielle à la musicalité de la langue. Ma

première ambition d’écrivain était ici de traduire la langueur

enchanteresse et parfois suffocante du Sud. J’ai fait une ample

concession à la modernité en écrivant tout le roman sur cet

ordinateur que j’y fustige, mais sans me renier, à partir d’une épaisse

liasse de feuilles de notes manuscrites, et je me suis laissé dévier ou

surprendre en cours de route par des chemins de traverse et des

personnages imprévus. Il m’est arrivé de passer plusieurs heures sur

une phrase, une image, une expression, des nuits presque blanches

sur un paragraphe, peut-être parce que je reste, dans mon

perfectionnisme, un adepte du « gueuloir » flaubertien, quoiqu’en

mode plus feutré, la sourdine en plus. Les fausses notes, en principe,

ne résistent pas à une telle épreuve. Or je me dois d’entendre la

phrase chanter avant de la coucher pour toujours sur son lit blanc.

Par Elsa Nagel

Max Steen sera présent à la Librairie Ehrengarth,

vendredi 22 juin, de 17h30 à 19h30,

pour une séance de dédicaces.

Max Steen, Schoolblock,

chez Librinova, 2018, 485 pages.

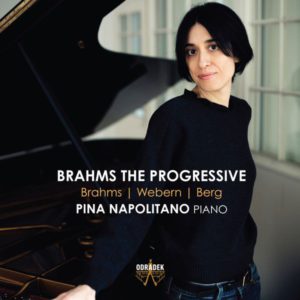

Brahms fut-il un

Brahms fut-il un