Le Louvre Abu Dhabi rendait hommage au cinéma indien et à ses sources d’inspiration

Dans le taxi qui nous emmène dans le quartier Al-Saddyiat où se concentrent les musées de la capitale émiratie, le chauffeur indien – l’une des nationalités les plus représentées parmi la population immigrée – nous interroge sur notre pays d’origine. Quand on lui répond France, il s’exclame « Mbappé ! ». Or pour trouver une personnalité indienne drainant autant de fans, il faut se tourner vers le cinéma, le célèbre Bollywood et il faut bien dire que là nous séchons un peu.

Cela tombe bien puisque le taxi vient de s’arrêter devant l’affiche de l’exposition du Louvre Abu Dhabi consacrée à Bollywood. En partant de ces films chantant, l’exposition, passionnante, montra à la fois la longue tradition cinématographique de ce pays, presque aussi vieille que le cinéma lui-même mais également qu’elle est l’aboutissement d’une histoire millénaire faîte de récits qui séquencent les différentes époques de l’Inde.

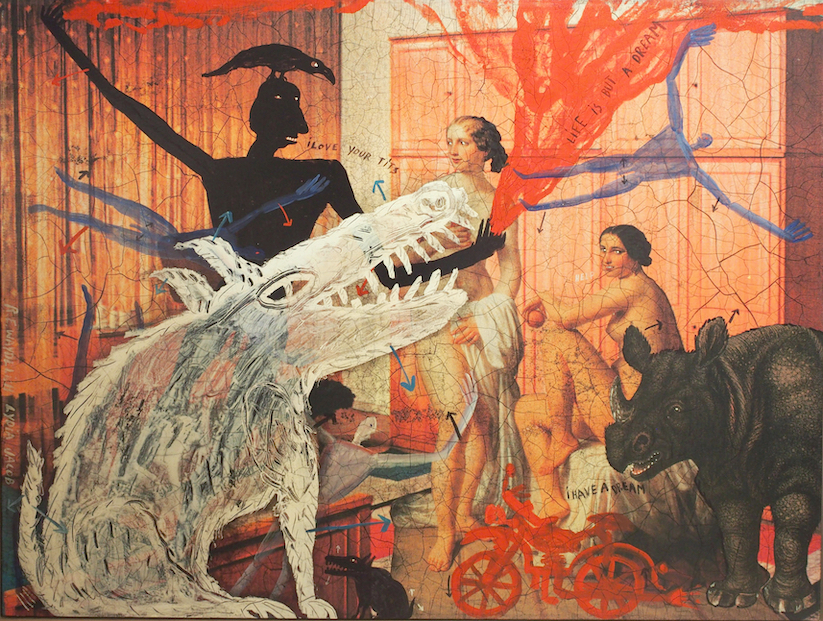

Au commencement, il y a les légendes tirées des textes sacrés de l’hindouisme, le Mahabharata et le Ramayana et l’exposition présentait à ce titre de magnifiques exemplaires de la période Gupta (IV-VIe siècle). Les textes étaient ainsi racontés par des bardes, sortes d’Homère indiens, à travers notamment ces autels portatifs avec panneaux historiés qui se déploient au fur et à mesure du récit.

Ces 80 œuvres (photographies, tissus, art graphique, costumes avec ces magnifiques robes de femmes et extraits de films) provenant des collections du Louvre Abu Dhabi, du musée du quai Branly – Jacques Chirac, du musée de l’Armée, du musée national des arts asiatiques – Guimet, de la collection al-Sabah, de la Raja Ravi Varma Heritage Foundation et de la collection Priya Paul ont ainsi permis une extraordinaire immersion, riche en couleurs et en musique, dans l’histoire de l’Inde et dans la formalisation de son récit national. Des temps les plus reculés aux derniers films de Bollywood en passant par l’époque moghole qui constitua un âge d’or de l’épanouissement des arts et la révolution picturale introduite par Ravi Varmâ (1848-1906) dans l’iconographie religieuse, l’exposition voyagea ainsi dans l’histoire fluctuante de la représentation du sacré dans la culture indienne.

Et des dieux aux stars, il n’y a qu’un pas que le Louvre Abu Dhabi franchit allègrement en offrant une véritable plongée dans ce cinéma indien appelé Bollywood dont le terme est issu de la contraction de Bombay (Mumbai) et d’Hollywood. Puisant toujours dans la tradition religieuse, le cinéma indien, d’abord itinérant se transforma en une industrie florissante et révolutionna certaines techniques cinématographiques. Il consacra également de nouvelles icônes de l’Inde moderne, de Shashi Kapoor à Aamir Khan et de Aishwaraya Rai à Priyanka Chopra, deux anciennes miss monde devenues des stars de cinéma, Priyanka Chopra jouant dans l’un des derniers succès de la plateforme Netflix, Le Tigre blanc. Pour autant, cette exposition si vivante ne pouvait laisser le visiteur de l’autre côté de la caméra. En l’invitant sur un fond vert à intégrer un film et à effectuer quelques pas de danse, le Louvre Abu Dhabi prit ainsi des airs de studio de cinéma. Quittant l’exposition et le musée, le visiteur reprend difficilement contact avec la réalité. Au loin, une musique indienne se fait entendre. Elle émane non pas du Louvre mais du taxi qui nous attend. Va falloir qu’Mbappé lui parle du Tigre blanc.

Par Laurent Pfaadt

Pour retrouver toute la programmation du Louvre Abu Dhabi : https://www.louvreabudhabi.ae/