un film de Hlynur Palmason

L’Islande est une terre de littérature. Pays des sagas, il est aussi celui des romans policiers avec des auteurs qui ont assis leur réputation au niveau international. Est-ce le climat et les paysages particuliers de cette île du bout du monde qui invitent à laisser vagabonder l’imagination ? Nourri de littérature et carnets de voyages, Hlynur Palmason sait ce qu’il doit aux livres mais c’est le cinéma son moyen d’expression de prédilection, art dont il apprécie la capacité à s’adresser aux spectateurs en lui permettant de picorer les éléments de manière à faire sa propre interprétation. Son film fait voyager dans l’espace et dans le temps et offre une expérience cinématographique qui vaut le détour sur grand écran absolument.

D’emblée, le titre s’affiche dans les deux langues, le danois et l’islandais. Il est sorti à l’international sous son titre anglais mais l’enjeu est bien de faire dialoguer ou plutôt dire l’impossibilité de dialoguer entre les Danois et les Islandais, les premiers ayant colonisé les seconds à partir de 1536 et imposé la religion protestante – définitivement – après des siècles de combat contre les païens.

Aussi, lorsque Lucas, ministre du culte luthérien est missionné à la fin du XIXème siècle par l’église du Danemark pour bâtir une église dans une contrée reculée d’Islande et qu’il est accompagné d’un guide qui ne parle pas danois, le périple s’avère plein d’embuches. Heureusement, Lucas est accompagné d’un traducteur mais le passage d’une rivière en crue aura raison de ce compagnon – sa mort est un choc sentimental pour le jeune curé qui ne s’en remettra pas et il en voudra à Ragnar, cette force de la nature qui comprend la nature, cette figure de démiurge qui sait autant faire preuve de sa force physique que chanter des poèmes. Ragnar est incarné par Ingvar Sigurosson, déjà présent dans le précédent film de Hlynur Palmason (Un jour si blanc 2019), tout comme Elliott Crosset Hove qui joue Lucas. Le réalisateur aime tourner en famille et avec sa famille d’adoption cinématographique, sur les lieux mêmes où il habite. Face à ces paysages qui renvoient à des temps immémoriaux, au monde tel qu’il était aux origines peut-être, on se dit qu’il est bien inspirant son terrain de jeu et de tournage !

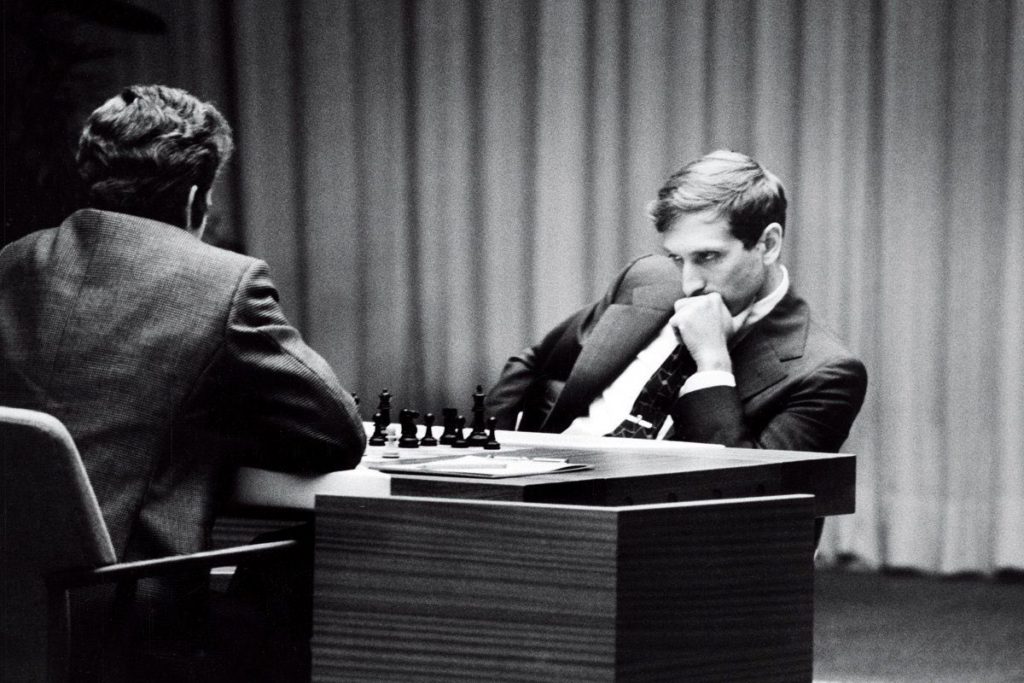

Il porte ce projet de longue date, ayant anticipé des plans sur deux-trois ans, et après avoir découvert la technique des 1ères photographies et inventé son personnage de curé amateur de photos qui transporte sur son dos son matériel de prise de vue et de développement. Très belle idée qui sous-tend l’esprit du film et sa forme – le format carré. Le voyage du prêtre à travers la nature sauvage où glace et feu coexistent, avec sur son dos l’encombrante caisse de bois renfermant plaques de verre et appareil photo a un côté films démesurés à la Herzog et Campion. On pensera aussi à Joseph Conrad et aux westerns, références assumées par le réalisateur dont le film parle du combat de l’homme contre la nature et contre lui-même. Hlynur Palmason a fait des recherches pour documenter son film, sur la façon dont on voyageait par exemple, et qu’il situe exactement en 1875, année de l’éruption du volcan Askja qui entraîna avec des conditions climatiques extrêmes une crise économique majeure. Cet ancrage précis et documenté lui a permis une liberté sur des détails et éléments qui ouvrent sur une dimension très actuelle. L’éclairage des visages du prêtre et de son amoureuse à la lumière rouge de la chambre de développement des photos produit un effet très contemporain inattendu et induit un rapport de familiarité entre les personnages et nous. Une séance de pose d’une fillette, Ida (la fille du réalisateur), sur un cheval, fait souffler un vent d’espièglerie et de légèreté qui contraste avec l’austérité ambiante qui règne. Le film s’ouvre sur un postulat : il s’inspire de photos retrouvées dans un coffret. Pure invention qui nourrit le récit et trouve un aboutissement en marge du film. Des photos ont été prises à « l’ancienne » avec du collodion et elles feront l’objet d’affiches pour la sortie du film – une matière de mise en abyme de l’objet filmique – objet de pur cinéma qu’il ne saurait être question d’apprécier ailleurs que dans une salle de cinéma !

Elsa Nagel