« L’écrivain doit avoir l’ambition d’égaler les meilleurs »

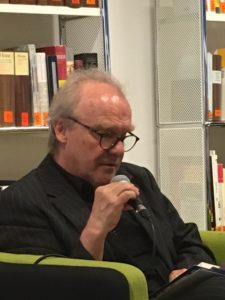

A l’occasion de sa venue à Paris à l’Institut Goethe, Hebdoscope a

rencontré l’écrivain autrichien, Michael Köhlmeier.

Michael Köhlmeier est certainement l’un des écrivains vivants de

langue allemande les plus populaires. Auteur d’une œuvre variée qui

mêle romans, pièces de théâtre et réécritures de textes

philosophiques et mythologiques qui lui ont valu une certaine

notoriété outre-Rhin et que les lecteurs français peuvent désormais

apprécier dans son dernier ouvrage Qui t’a dit que tu étais nu, Adam ?

paru aux éditions Jacqueline Chambon, l’écrivain autrichien n’hésite

pas à s’engager, via sa littérature, dans les grands débats de son

époque.

Récent lauréat du prix littéraire de la fondation Konrad Adenauer,

succédant ainsi à Herta Muller ou à Cees Noteboom, Michael

Köhlmeier est connu du public français grâce à ses romans

notamment Deux messieurs sur la plage (2015), qui relate avec

beaucoup de liberté la rencontre sur une plage californienne en

1929 de Charlie Chaplin avec Winston Churchill et qui constitue un

sommet littéraire de dérision et d’ironie. Mais ce n’est que la partie

émergée de cet iceberg littéraire qui comprend de nombreux

ouvrages non traduits en particulier Occident, ce roman-fleuve qui

offre, à travers les yeux de ses personnages dont plusieurs

mathématiciens, le panorama d’un 20e siècle tourmenté.

Lors de cette rencontre conduite par Dieter Hornig, maître de

conférences au département d’allemand de l’Université Paris 8

Saint-Denis et grand spécialiste de l’écrivain, le public a ainsi pu

découvrir un peu mieux un écrivain qui tient en très haute estime le

Rouge et le Noir de Stendhal et Anna Karénine de Tolstoï, estimant à

juste titre qu’un « écrivain doit avoir l’ambition d’égaler les meilleurs et

d’écrire le troisième plus grand roman après ces deux-là ». Michael

Köhlmeier confesse d’ailleurs bien volontiers à propos des Deux

messieurs sur la plage où se mêlent histoire et fiction que son père

étant historien, ce dernier « se serait effondré s’il avait su ce que je

faisais. Avec mon père nous nous sommes beaucoup aimés mais aussi beaucoup disputés. Et écrire un roman fut comme une sorte de

vengeance ».

Grace à la complicité de ses traductrices, il a été permis au public

germanophone et germanophile présent ce soir-là d’entendre des

passages lus par cet écrivain autrichien qui parle selon lui l’allemand

uniquement par hasard et se reconnaît bien volontiers une filiation

avec la route de Cormack Mc Carthy. De route, celle du destin dont

on ne sait où elle mène, il en est question dans son dernier roman, la

petite fille au dé à coudre (2017), écrit avant la crise des réfugiés mais

dont l’histoire, celle de ces enfants réfugiés livrés à eux-mêmes,

résonne terriblement à l’aune de ce drame. Et comme dans ses Deux

messieurs sur la plage, l’histoire fait une incursion indirecte dans son

œuvre. Michael Köhlmeier a rappelé qu’il a tiré la genèse de ce livre

dans ces enfants-loups qui arpentèrent la Baltique au lendemain de

la seconde guerre mondiale. « Et puis, à Vienne, j’ai vu cette migrante

mineure que j’ai observé, seule, debout, pendant près d’une heure et

demie. L’histoire a, à ce moment-là, germé dans mon esprit. » Et avec

cette économie de moyens qui le caractérise, la petite fille au dé à

coudre est ainsi née.

Par Laurent Pfaadt

Retrouver la programmation de l’Institut Goethe sur : www.goethe.de

A lire de Michael Kohlmeier :

Deux messieurs sur la plage, Jacqueline Chambon,

250 p. 2015, Babel, 330 p. 2017

La petite fille au dé à coudre, Jacqueline Chambon, 112 p. 2017