Le gaman est cette notion japonaise qui veut dire « supporter ce qu’on

ne peut maîtriser ». Supporter ce qu’on ne peut maîtriser. Mais que

maîtrise-t-on au juste ? Cette question, cette impuissance nichée au

fond du cœur de la famille Takahashi traverse comme une flèche

empoisonnée le sublime livre de Christian Kiefer, finaliste du Grand

prix de littérature américaine pour Les Animaux (Albin Michel) en

2017.

Personne ne maîtrise son destin, trop grand pour les Wilson, ces

paysans fruitiers, trop écrasant pour les Takahashi, leurs ouvriers

japonais, surtout quand il est paré des oripeaux de la haine et du

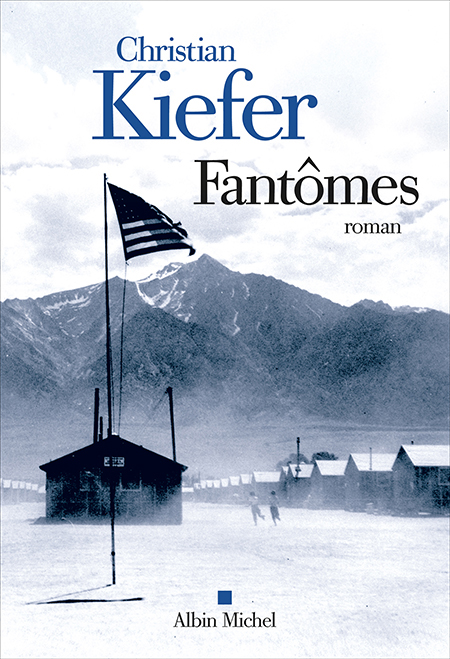

racisme. Dans Fantômes, l’auteur expose ainsi celui que subirent les

émigrés japonais et les citoyens américains d’origine japonaise au

lendemain de l’attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. Ce

drame, déjà esquissé par James Ellroy et Joy Kagawa (au Canada),

trouve enfin sa place dans la littérature américaine. Humiliée,

déclassée, la famille Takahashi se retrouva ainsi internée dans le

camp de concentration de Tule Lake en Californie alors que leur fils

Ray se battait sur les champs de bataille européens. Mais que le

retour du héros fut tragique…

Christian Kiefer rend ses personnages, tous les personnages de ces

deux familles terriblement attachants. Kimiko Takahashi d’abord,

cette fleur de cerisier fanée par le destin et son mari, Hiro, enfermé

dans sa pudeur culturelle que l’on veut pousser à la révolte, Homer

Wilson, patriarche au bon cœur et sa femme Evelyn, prisonnière du

poison du conformisme et du racisme qui finira par corroder son

cœur. Mais il y a surtout Ray, le fils Takahashi, beau comme un

samouraï des temps modernes qui allait emprunter malgré lui la voie de la guerre alors qu’il n’aspirait qu’à aimer Helen, la fille des Wilson.

De cet amour impossible et de leur fruit défendu dont ils furent tous

deux privés, Christian Kiefer tire, à travers la voix du narrateur,

parent des Wilson, un chant, celui des fantômes qui hantent le cœur

de ses personnages dans une litanie sans fin. Un chant aux échos de

souffrances qui entre dans nos têtes pour ne jamais en ressortir.

Jesmyn Ward, la double lauréate du National Book Award, a parlé à

juste titre de « roman qui chante » car c’est bien de cela qu’il s’agit. Au

fil des pages de ce livre qu’elle ouvre et referme, c’est bel et bien la

voix de Ray que l’on perçoit, omniprésente, comme celle d’un ange

perché contemplant le sombre théâtre de cette tragédie que

personne n’a voulu mais qui est quand même advenue. Alors

pourquoi ? Parce qu’on a laissé faire. Parce qu’on a baissé les yeux

quand il fallait les garder grand ouverts. Parce qu’on a laissé la

guerre, toutes les guerres, envahir nos cœurs. Aujourd’hui comme

en 1942 ou en 1968, l’avertissement de Christian Kiefer n’a ainsi

rien perdu de sa force.

Ici, aucun manichéisme, simplement l’histoire d’une amitié devenue

haine car écrite par d’autres que ceux qui la vivent et racontée par

un narrateur à l’âme pulvérisée par la guerre et l’injustice. Mais ce

que nous disent Evelyn et Kimiko est ailleurs. Tous, au feu comme

dans l’antichambre de la mort, se retrouvent un jour ou l’autre sur le

chemin de la vérité. Ils y croisent les fantômes de leurs vies et de

leurs actions passées pour y assumer leurs responsabilités. Car ces

fantômes demeurent, jusqu’à notre dernier souffle, en nous.

Par Laurent Pfaadt

Christian Kiefer, Fantômes

Chez Albin Michel, 288 p.