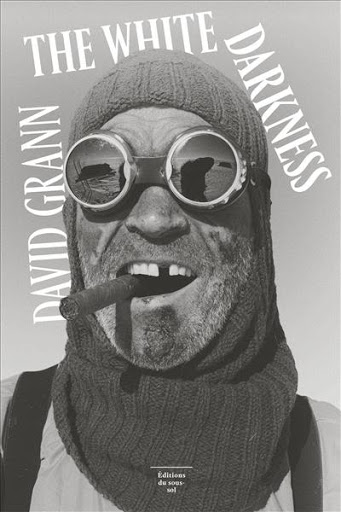

Après l’humidité de la jungle, le froid polaire. Mais quel que soit

l’environnement, il se trouvera toujours des hommes intrépides ou

fous pour s’y confronter, s’y perdre. Voilà en substance ce qui attend

le lecteur en s’embarquant dans ce nouveau voyage au cœur des

ténèbres. Après La Cité perdue de Z, la Note américaine et le Diable et

Sherlock Holmes, le nouveau récit magistral de David Grann nous

emmène sur les traces d’Henry Worsley, aventurier moderne de

l’Antarctique.

Fervent admirateur de l’explorateur britannique Ernest Shackleton

qui mena de nombreuses expéditions dans l’Antarctique jusqu’à

collectionner les effets personnels de ce dernier et descendant de

l’un des compagnons de l’expédition Endurance que Shackleton

mena en 1914, Henry Worsley effectua une brillante carrière dans

les commandos d’élite de l’armée britannique avant que le démon de

l’expédition polaire ne le rattrape. Très vite, avec d’autres

descendants de compagnons de Shackleton, Worsley monta lui-

aussi une expédition au Pôle Sud sur la base de celle de son illustre

modèle qui renonça à atteindre le Pôle Sud pour préserver la vie de

ses hommes. Les pages relatant ainsi, à un siècle d’intervalle, les

expéditions de Shackleton et de Worsley sont, comme toujours avec

Grann, haletantes. Les chutes dans les crevasses, la titanesque

ascension du glacier Beardmore ou les vents coupant comme des

rasoirs entretiennent le suspens. La mort est omniprésente car «

l’Antarctique a deux façons de vous ôter la vie (…) Elle vous use sur une

longue période en vous faisant peu à peu mourir de faim, de froid ou

d’épuisement (…). Ou elle vous jette dans la gorge d’une crevasse en une

fraction de seconde » relate ainsi Henry Worsley. Les figures

disparues de l’exploration polaire dont celle de Robert Falcon Scott

qui mena lui aussi une expédition vers le Pôle sud en 1912 et la

mythologie du Pôle sud ajoutent à la dramaturgie, rendant ainsi plus

palpitant encore l’exploit de Worsley et de ses compagnons.

Mais le grand intérêt du livre vient après, lors de ce point de bascule

entre quête et obsession. Henry Worsley, acclamé comme un grand

explorateur des pôles réunissant des fonds importants pour des

œuvres caritatives, veut aller plus loin, dans l’exploit, dans l’effort,

dans l’absolu. Pourquoi ? Pour voir « son âme à nu » comme il l’écrivit

lui-même. A cet instant, la littérature du journaliste américain

excelle une fois de plus à rendre compte de ces ténèbres, ceux qui

traversent le cœur des hommes. Worsley vient de rejoindre Percy

Fawcett, tous deux prisonniers de leurs propres obsessions. A un

siècle d’intervalle, les deux hommes ne vécurent que pour cela.

Leurs proches furent sacrifiés, la vie quotidienne ne compta plus.

Enfermé dans leurs rêves destructeurs, ils n’ont eu, sans se l’avouer,

d’autres horizons que la mort. Ce fut le prix à payer voir son âme à

nu dans la blanche obscurité.

Par Laurent Pfaadt

David Grann, The White Darkness

éditions du sous-sol, 160 p.