A l’occasion de son dixième anniversaire, la collection Points aventure se veut plus que jamais nécessaire

C’est comme s’ils s’étaient donné rendez-vous autour d’un feu. Un feu sacré à vrai dire, celui d’une aventure humaine jamais rassasiée. Comme des grands fauves. Sur terre en empruntant la route 66. Sur mer avec Henry de Monfreid et Ernest Shackleton. Dans les airs avec Roland Garros ou le Baron rouge. Dans la jungle à la recherche de Livingstone ou en radeau sur l’Orénoque. Sur le versant abrupt d’une montagne avec Joe Simpson ou les alpinistes de Staline. Traversant un désert avec Wilfred Thesiger ou les pôles avec Jean Louis Etienne. Ils ont tous couché sur le papier, chacun dans leur style, les exploits de leurs aventures que nous pouvons vivre, au coin du feu ou sous un arbre, loin de rapides tumultueux et d’éruptions volcaniques, grâce à cette magnifique collection.

Placée sous la direction de l’un de nos plus grands écrivains voyageurs, Patrice Franceschi, qui a lui-même signé plusieurs volumes dont Trois ans sur la dunette (2017), récit de son périple autour du monde à bord du trois-mâts La Boudeuse, cette collection qui comporte aujourd’hui 80 volumes à ce jour écrits par quelques-unes des plus belles plumes de la langue française (Jean-Marie Gustave Le Clézio, Jules Verne, Edouard Glissant, Victor Segalen, Olivier Rolin, Yann Queffelec, etc) fête ainsi son dixième anniversaire.

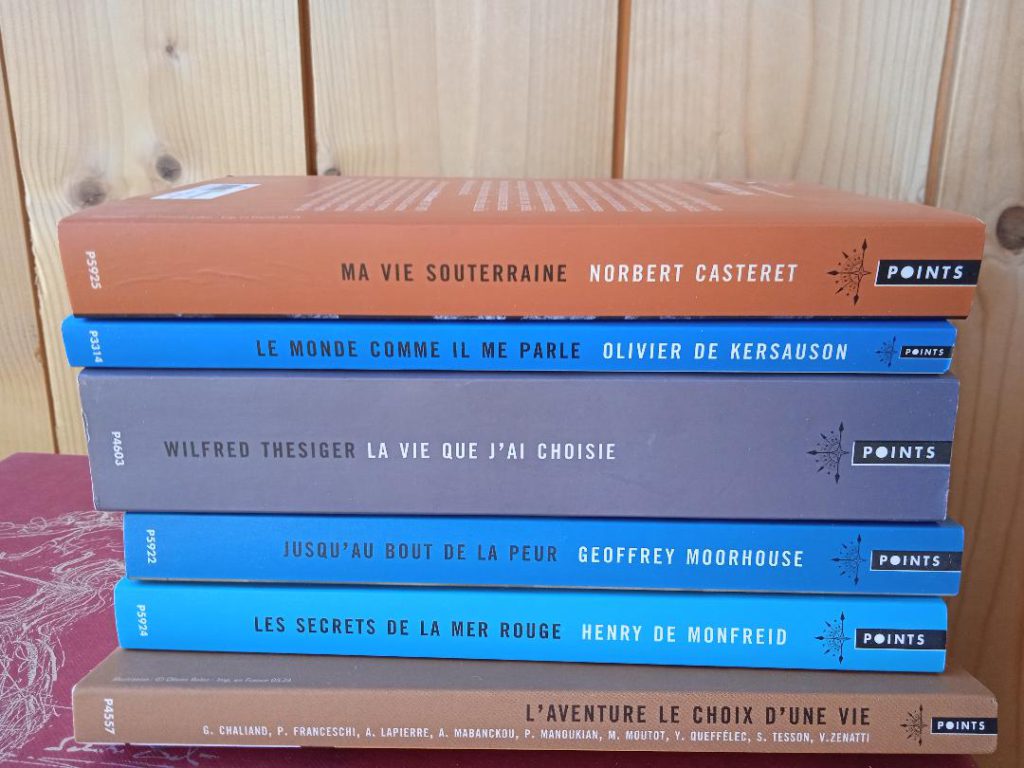

A cette occasion, la collection ressort quelques-uns de ses plus beaux titres et publient plusieurs nouveautés. Les lecteurs auront le choix : sur le pont d’un bateau avec Olivier de Kersauson, dans la corne de l’Afrique et au Moyen-Orient avec Henry de Monfreid, ou sous terre avec Norbert Casteret en digne héritier d’un Jules Verne, lui aussi présent dans cette collection avec L’expédition de la Pérouse.

Dix ans à raconter le monde tel qu’il change. Dix ans à témoigner des dangers qui menacent notre planète et leurs habitants. Dix ans à raconter les exploits d’êtres intrépides, de femmes incroyables telles Amelia Earhart et Alexandra David-Neel ou d’hommes qui sont allés au-delà de leurs limites, ont su, à l’image de Geoffrey Moorhouse, vaincre leurs peurs afin de magnifier une condition humaine capable d’entreprendre des choses impensables. Dans De l’esprit d’aventure qu’il a coécrit avec Patrice Guilbert et Gérard Chaliand, autre grand aventurier et auteur du magnifique La pointe du couteau, Patrice Franceschirésume ainsi la philosophie qui traverse tous les opus de la collection : « Les questions centrales que pose l’esprit d’aventure sont au nombre de trois : le monde, comment ça marche ? La vie, qu’est-ce que c’est ? Les autres, c’est qui ? »

Nombreux sont ainsi les intellectuels, les savants, les écrivains, les photographes et autres aspirants aventuriers rêvant aujourd’hui de parcourir le monde avant d’entrer dans la vie active qui, ayant lu les récits de Lucien Bodard, de Graham Green, d’Osa Johnson ou de Paul Bowles, ont voulu emprunter des sentiers similaires. Pendant ces dix dernières années, la couverture au bandeau argenté a ainsi fait rêver des milliers de lecteurs et créer des vocations. Nul doute que cette magnifique collection et les nombreux opus qui ne manqueront de venir l’enrichir dans les années à venir continueront à susciter d’autres vocations.

Par Laurent Pfaadt

Petite sélection pour entrer dans l’univers de la collection Points aventure :

Collectif d’auteurs, L’Aventure, le choix d’une vie, 180 p.

Olivier de Kersauson, Le Monde comme il me parle, 168 p.

Joe Simpson, La Mort suspendue (traduit de l’anglais par Dominique Vulliamy), 288 p.

Henry de Monfreid, Les Secrets de la mer Rouge, 360 p.

Brice Delsouiller, Des nuages plein la tête, Un pâtre en quête d’absolu, 208 p.

Geoffrey Moorhouse, Jusqu’au bout de la peur, 360 p.

Norbert Casteret, Ma vie souterraine, mémoires d’un spéléologue, 870 p.