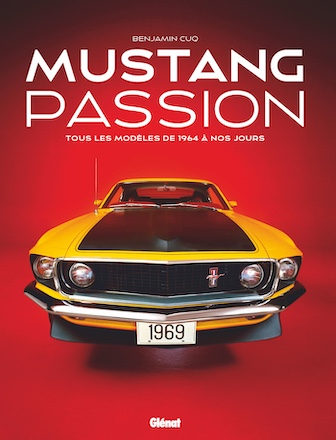

A l’occasion du 60e anniversaire de la célèbre voiture, un livre passionnant revient sur l’histoire de la Ford Mustang

Dans l’écurie du constructeur automobile Ford, il exista un cheval légendaire, celui qui ne se laissa dompter par aucune mode, aucune époque. Un cheval, un étalon qui, à l’inverse du Richard III de Shakespeare sauva non seulement son roi mais également un empire, celui de l’automobile américaine tout en galopant dans la mémoire de l’humanité.

Ce mythe, Benjamin Cuq, journaliste et auteur de plusieurs livres sur l’automobile, le raconte à merveille dans son livre réédité à l’occasion du soixantième anniversaire du célèbre modèle. Il montre ainsi à grand renfort d’iconographies les évolutions de cette voiture mythique ainsi que les mues successives tant physiques que motorisées de ce crack de l’asphalte. Chacun y trouvera son modèle fétiche, celui de 1964 avec sa robe rouge, la Fastback GT 390 de Bullit, la Shelby GT350 SportsRoof de 1969 ou la Boss 302 (1970).

Tout le monde en convient, c’est véritablement au cours de sa première décennie d’existence que la Mustang construisit cette légende qui vit notre cheval d’acier terrasser des concurrents qui le sous-estimèrent ou pensèrent lui damner le pion comme la Chevrolet Camaro Z28 ou la Plymouth Barracuda qui pourtant, avaient des arguments pour briller au firmament de l’Olympe automobile.

Est-ce les vapeurs du succès, la crise économique ou simplement le manque d’adversaires à sa taille qui ternirent sa gloire ? Car il était dit que celle-ci serait comme un cercle dans l’onde qui va toujours s’élargissant, jusqu’à ce qu’à force de s’étendre, il finisse par disparaître pour reprendre les mots de Shakespeare dans son Henri VI. Ainsi à partir de 1974, la Mustang II perdit sa fougue, se rangea…des voitures. L’étalon devint hongre. Dès lors, il lui manqua ce panache, cette vélocité, cette férocité qui fait le charme des chevaux de légende et des voitures inoubliables, avec juste ce qu’il faut de vulgarité pour séduire même le plus chaste. Rien ne fut plus jamais pareil. Le côté sauvage de la Mustang comme celui du cheval du même nom fut ainsi domestiqué par les mêmes Américains. Il fallut alors attendre trois décennies et l’arrivée de la Mustang V pour que brilla à nouveau dans l’œil du coursier la lueur de sa gloire d’antan. Mais celle-ci était passée, enfermée sur la rétine de millions de téléspectateurs.

Car bien évidemment, l’ouvrage fait un détour par le cinéma et en premier lieu par Bullitt en 1968 avec Steve Mac Queen qui fit définitivement entrer la Mustang dans la légende. De Goldfinger à Drive et de Getaway à 60 secondes chrono, elle apparut dans près de 4000 films, séries et clips pour devenir un véritable objet de la culture américaine, une actrice de cette dernière, Nicolas Cage affublant même la Shebly GT 500 de 1967 d’un prénom : Eleanor

Avec son hennissement si particulier, la Mustang, voiture sportive qui se voulut abordable pour les classes moyennes américaines, marqua également le chant du cygne du triomphalisme automobile américain et de son fleuron, Ford. Un cheval incapable d’éviter l’hiver du mécontentement qui allait s’abattre sur Detroit et son empire. Reste ce très beau livre qui régalera à coups sûrs les yeux des amoureux du célèbre modèle et permettra de se plonger avec moult rugissements dans un pan de l’histoire culturelle américaine.

Par Laurent Pfaadt

Benjamin Cuq, Mustang Passion, tous les modèles de 1964 à nos jours, édition anniversaire 60 ans

Glénat, 208 p.