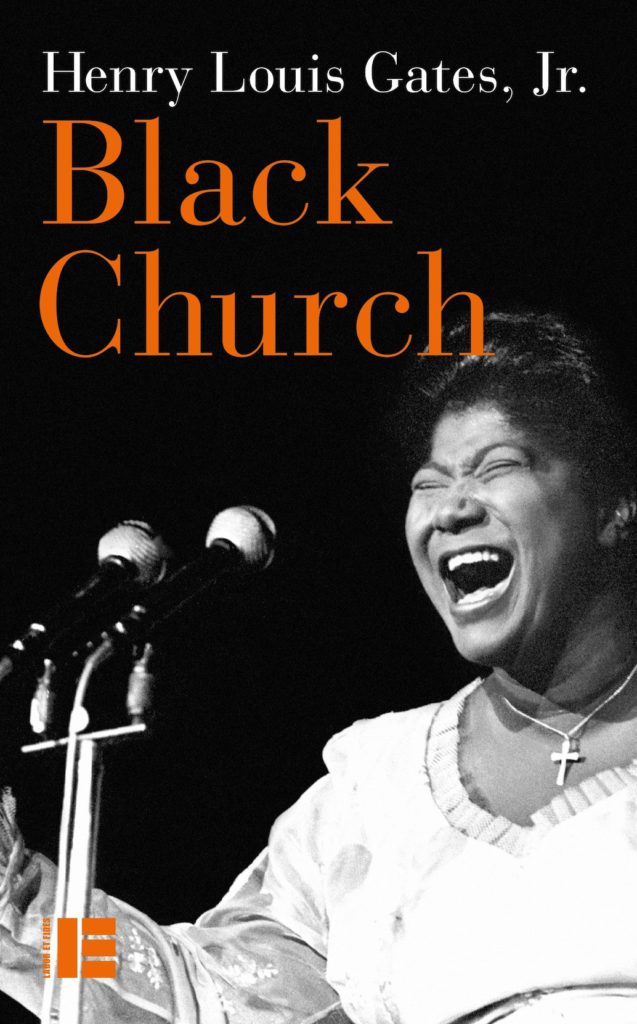

Ce proche de Barack Obama signe un ouvrage sur le rôle et la place des églises afro-américaines dans la société américaine. Un livre passionnant de bout en bout

Absolument fascinant. Henry Louis Gates Jr, directeur du Hutchins Center for African American Research à l’Université de Harvard, nous raconte sur plus de cinq siècles la constitution et l’évolution de l’Eglise noire américaine. Le lecteur découvre non seulement une histoire des Etats-Unis vue par une partie de sa population mais également une histoire globale de ce pays avec ses démons et ses réussites grandioses.

Dans cette histoire à la fois politique, culturelle et religieuse qui s’appuie sur de nombreux témoins aussi divers que le chanteur John Legend, l’ancien maire d’Atlanta et premier ambassadeur noir aux Nations-Unies, Andrew Young ou Oprah Winfrey, Henri Louis Gates Jr montre que les églises afro-américaines furent les refuges d’une population persécutée mais également des lieux d’émancipation ces « incubateur de talents » d’où sortirent quelques grandes personnalités politiques et culturelles qui paradoxalement, participèrent au rayonnement de cette Amérique qui s’est pourtant employée, avec des moyens étatiques considérables, à les persécuter.

Plus vieille et plus importante institution mise en place par les Afro-américains aux Etats-Unis, l’Eglise noire s’est immédiatement donnée pour mission de protéger ses membres du racisme qui les frappait. Elle est devenue alors une « nation dans la nation » tout en s’appuyant sur un message biblique qui donna naissance à de grandes figures oratoires américaines. En imbriquant sa propre histoire et sous l’égide de la figure tutélaire de W.E.B. Du Bois, premier afro-américain à obtenir un doctorat à Harvard et fondateur de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) en 1909 qui allait devenir le fer de lance des droits civiques un demi-siècle plus tard, Henry Louis Gates Jr dresse une magnifique galerie de portraits, de Frederick Douglass à Jesse Jackson en passant bien évidemment par Martin Luther King et ces figures moins connues tels qu’Otis Moss III, fils de l’un des compagnons de MLK ou Barbara C. Harris, première femme ordonnée évêque de l’Eglise épiscopalienne des Etats-Unis. A ce titre, l’auteur réhabilite le rôle des femmes dans cette Eglise noire. « Les femmes noires, qu’il s’agisse de chanteuses célèbres comme Mahalia Jackson ou de simples fidèles impliquées dans tous les aspects de la vie ecclésiale, furent l’élément-clé de la plupart des communautés religieuses et demeurent aujourd’hui encore les leaders indispensables et trop souvent négligées de la lutte non seulement pour le salut, mais aussi pour la libération » écrit ainsi Henry Gates. Ce dernier revient ainsi sur le fameux « I have a dream » du 28 août 1963 qui aurait été soufflé au pasteur américain par Prathia Hall, activiste des droits civiques et théologienne avant que Mahalia Jackson, se tenant derrière la scène ne pousse ce jour-là le leader des droits civiques en lui disant « Parle-leur de ton rêve, Martin ! »

Des femmes qui, aujourd’hui encore, sont à l’avant-garde des défis qui traversent l’Eglise noire, à l’image d’une Oprah Winfrey venant écouter à Dallas, le prédicateur Thomas Dexter Jakes, partisan de l’insertion totale de l’Eglise noire dans le modèle économique américain. Une Eglise noire traversée depuis une quarantaine d’années par un message difficilement audible par la nouvelle génération, une baisse de la religiosité mais également par le mouvement Black Lives Matter et un rapport à Dieu bouleversé après l’épisode du coronavirus. Pour autant, le livre d’Henry Louis Gates Jr nous dit que cette église a su en permanence se réinventer. Elle n’a donc pas fini de nous surprendre.

Par Laurent Pfaadt

Henry Louis Gates Jr, Black Church, De l’esclavage à Black Lives Matter

Chez Labor et Fides, 304 p.

A lire également :

Mon article sur l’ouvrage de W.E.B. Du Bois, Pénombre de l’aube, coll. Compagnons de voyage, Vendémiaire, 420 p.