Plusieurs ouvrages reviennent sur les grands maîtres des échecs et

sur celle du plus célèbre d’entre eux, l’Américain Bobby Fischer

« Le seul jeu qui appartienne à tous les peuples et à toutes les époques, et

dont nul ne sait quel dieu l’a apporté sur terre pour tuer l’ennui, pour

aiguiser l’esprit, pour stimuler l’âme. Où commence-t-il, où finit-il ? »

écrivait Stefan Zweig dans l’un de ses plus grands livres, Le joueur

d’échecs (1943).

Depuis son introduction en Europe au Xe siècle, les échecs n’ont eu

de cesse de fasciner, empereurs comme écrivains. De Napoléon à

Vladimir Nabokov en passant par Stefan Zweig, Benjamin Franklin

ou Albert Einstein, ils inspirèrent jusqu’à aujourd’hui romans, bande-

dessinées ou séries télévisées comme en témoigne le récent succès

du Jeu de la dame sur Netflix.

Si des tournois ont existé dès le Moyen-Age, ce n’est qu’à la fin du

XIXe siècle que naquit un championnat du monde. Ainsi depuis 1886

et l’autrichien Wilhelm Steinitz et jusqu’au norvégien Magnus

Carlsen, champion du monde depuis 2013, le monde vit avec cette

figure de génie, sorte de super-héros avant l’heure, qui traversa les

frontières tout au long de cette histoire plus que centenaire. C’est ce

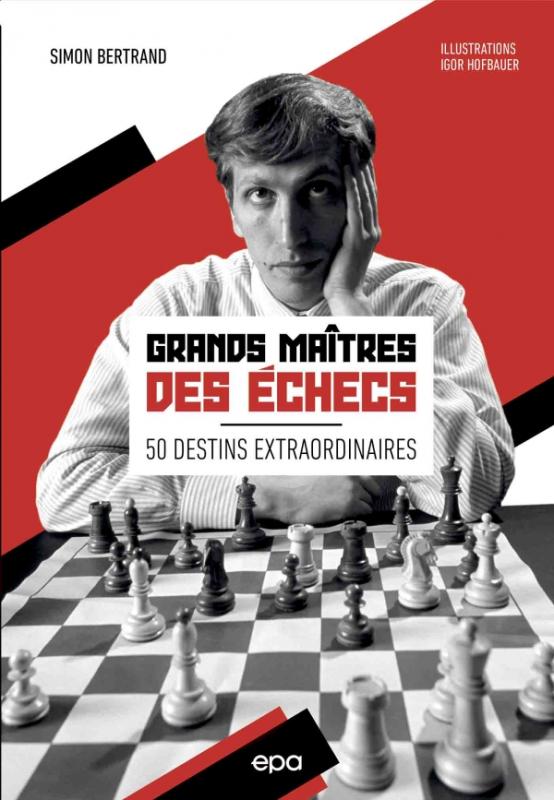

que raconte à merveille le très beau livre de Simon Bertrand aidé

d’Igor Hofbauer, auteur de BD qui a d’ailleurs conçu ce livre comme

un comics, lui conférant une esthétique qui devrait séduire tous les

publics et en y injectant ce mouvement, cette force et cette tension

inhérentes à ces parties mythiques analysées.

Au fil des pages défilent ainsi grands maîtres et champions. Ceux de

l’entre-deux-guerres, véritables vedettes adulées, courtisées,

photographiées, sortes de gladiateurs en complets et chapeaux de

feutre qui codifièrent ce jeu à coups de tactiques, d’ouvertures et de

défenses qui servent encore aujourd’hui de manuels à tout

champion en herbe. Ils se nommèrent José Raul Capablanca ou

Alexandre Alekhine. Après la guerre, les échecs devinrent un grand

jeu diplomatique où Américains et Soviétiques s’adonnèrent à une

immense partie qui dura plus de quarante ans. Les échecs servirent à

prouver la supériorité de chaque camp et leurs rois, souvent

soviétiques et affublés de surnoms, s’appelèrent Mikhail Botivnnik,

Tigran Petrossian ou Boris Spassky.

Les Américains, en retard, usèrent alors de leur arme atomique. Elle

porta un nom : Bobby Fischer. Pas de surnom. Juste Bobby Fischer.

Le génie américain, excentrique, mit tout le monde d’accord. Encore

aujourd’hui, des films, des biographies et des romans graphiques

dont celui, très beau, en noir et blanc – comme la vie de Bobby

Fischer – de Julian Voloj et Wagner Willian retracent sa vie et son

destin. Une ville, Reykjavik, devenue le centre du monde le temps de

plusieurs parties, y gagna une réputation éternelle. « On eut dit que

chaque être humain retenait son souffle dans l’attente du tournoi que

tout le monde appelait le duel du siècle » écrit le romancier islandais

Arnaldur Indridason dans son polar dont l’action se situe au moment

du fameux duel Fischer-Spassky en 1972

Et puis Bobby Fischer quitta les échecs comme il y était entré : dans

un ouragan. « Le 3 avril 1975, sans avoir déplacé un seul pion, Anatoli

Karpov devint le douzième champion du monde des échecs (…) Ce jour-là,

Bobby devint le premier champion du monde à renoncer au titre » relate

ainsi Frank Brady, dans ce qui constitue aujourd’hui la biographie la

plus réussie du champion américain. Cet ouragan qui avait déjà avalé

les tempêtes du passé – l’ouvrage de Simon Bertrand s’attache

d’ailleurs à redonner toutes leurs places à certaines figures oubliées

notamment celles, féminines, de la Géorgienne Nona Gaprindashvili,

première femme à avoir obtenu le titre mixte de Grand Maître

international en 1978 ou la Hongroise Judit Polgar – se dissipa en même temps qu’une URSS qui produisit avec Anatoli Karpov et

surtout Gary Kasparov, champion du monde à 22 ans en 1985, ses

derniers cavaliers. Puis l’anonymat médiatique vint à nouveau

recouvrir ce jeu. Ni l’affrontement de l’homme avec la machine

(Kasparov face à l’ordinateur Deep Blue), ni l’arrivée de pays

asiatiques (Chine, Inde) dans la course avec notamment

Viswanathan Anand, champion du monde à plusieurs reprises entre

2000 et 2012, ne changèrent la donne.

On croyait les échecs oubliés, ringardisés. Jusqu’à l’irruption d’une

série qui relança ce jeu qui prouve grâce à ces deux livres

fantastiques que ce jeu est immortel. Mais après tout comme

l’écrivait Stefan Zweig : « n’est-ce pas déjà le limiter injurieusement que

d’appeler les échecs un jeu ? »

Par Laurent Pfaadt

Simon Bertrand, Igor Hofbauer, Grands maîtres des échecs,

50 destins extraordinaires, éditions EPA, 316 p, 2021

Julian Voloj, Wagner Willian, Bobby Fischer, L’ascension et la chute d’un génie des échecs,

Les Arènes BD, 176 p. 2021

A lire également :

La meilleure biographie consacrée à Bobby Fischer : Frank Brady, Fin de partie, Aux forges de Vulcain, 2018, 440 p.

Un thriller palpitant de l’un des maîtres du polar scandinave : Arnaldur Indridason, Le Duel, Métaillé, 2014, 320 p.

Un classique indémodable : Stefan Zweig, Le joueur d’échecs, Livre de poche, 2013, 128 p.