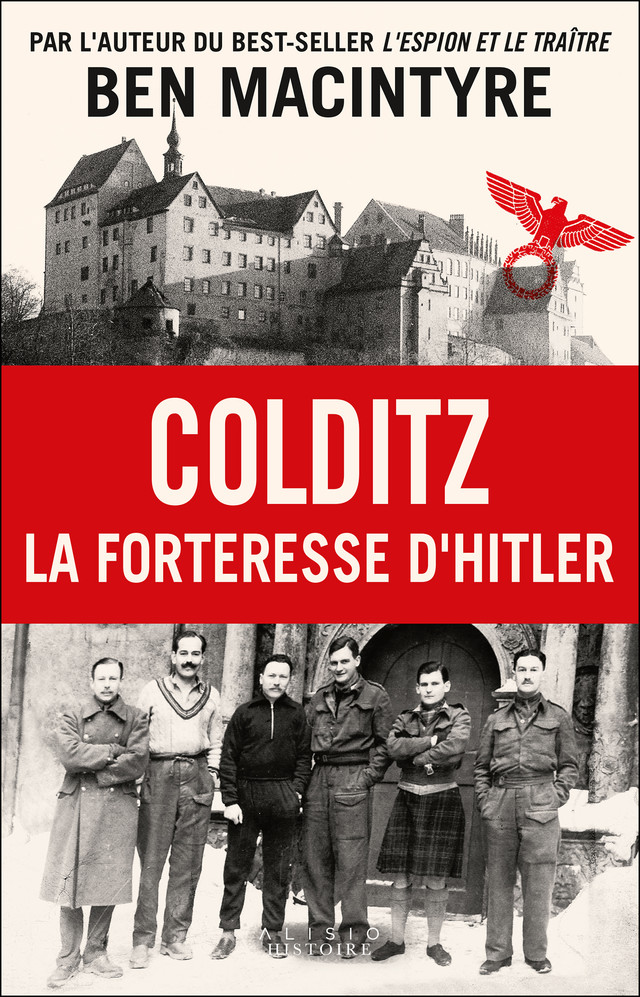

Ben MacIntyre, auteur de L’espion et le traître, nous emmène dans le château de Colditz pour un nouveau récit passionnant

Avant de commencer la lecture de ce livre, on imagine Clint Eastwood ou Richard Burton déguisés en officiers de la Wehrmacht et s’introduisant dans cette forteresse pour libérer quelques hauts gradés. Car avec Ben MacIntyre, auteur de L’espion et le traître et Agent Sonya, le lecteur doit s’attendre, en entrant dans ce château, à un nouveau récit enlevé et plein d’action.

Il faut dire que l’endroit, une forteresse perchée au sommet d’une montagne de Saxe dominant la rivière Mule, est un véritable décor de cinéma. D’ailleurs il a été en 1972-1974, l’objet d’une série télévisée. Dans cet endroit battu par les vents ont été regroupés des prisonniers de marque, des officiers anglais, français, néerlandais, polonais, yougoslaves, américains parmi lesquels le neveu de Churchill ou Desmond Wilkinson Llewelyn, jeune lieutenant britannique qui, après-guerre deviendra l’éternel pince-sans-rire Q de la saga James Bond. Parmi eux, des Français particulièrement surveillés. « Le contingent français en expansion comprenait des personnalités indomptables, des hommes considérés comme irréductibles qu’on n’aurait pas pu garder dans un camp normal » écrit ainsi Ben MacIntyre. Des hommes dont l’évasion est devenue un art, un but ultime qu’il faut briser, mater.

Loin de parvenir à cet objectif, les Allemands et en premier lieu le responsable de la sécurité, le Leutnant Reinhold Eggers, vont au contraire stimuler leur imagination. Et Ben MacIntyre de nous narrer toutes ces incroyables tentatives comme tirées d’un film : on creuse des tunnels, on se déguise en officiers allemands. Un fuyard ainsi costumé se permet même de rabrouer, dans un allemand sans accent, un simple soldat qui a refusé de le saluer !

Il ressort ainsi de l’ouvrage de Ben MacIntyre, un côté irréel, presque factice et caricatural de Colditz, de ses occupants et de ses geôliers, tant les comportements des protagonistes du livre paraissent en décalage avec ce qui se passe de l’autre côté de l’Europe où la Wehrmacht est engagée dans les pires opérations d’extermination de l’histoire. A Colditz, les Allemands sont presque sympathiques de tant de mansuétude à l’égard de leurs prisonniers, presque ridicules. Ici, c’est un peu la guerre en goguette comme lorsqu’un pilote tchèque de la RAF, playboy à ses heures, fait engager comme assistante du dentiste du château, une magnifique créature rencontrée lors d’une évasion.

Mais derrière ce décor d’opérette se déploie une stratégie mûrement réfléchie. Celle de briser la volonté de ces as de l’évasion en les enfermant dans un ennui mortifère. A Colditz on ne fait rien, on passe son temps à se tourner les pouces et on déprime. Alors, on lit – un célèbre éditeur envoie même à nos illustres détenus des colis remplis de livres – on débat dans des clubs, on joue aux cartes et on boit du thé. Mais pas question de débattre avec n’importe qui et Ben MacIntyre montre également la stratification de cette société où la notion de frères d’armes ne vaut que pour certains.

Bientôt l’angoisse de la fin de la guerre parvient jusqu’à Colditz. De grotesques, les Allemands deviennent impitoyables car depuis le 20 juillet 1944, les SS ont accentué leur emprise sur le régime. On ne sait plus s’il vaut mieux quitter le château au péril de sa vie ou, au contraire, y rester au risque de devenir des otages convoités ou des victimes prestigieuses. Le livre change alors d’atmosphère et devient haletant. « Les nerfs sont sur le fil du rasoir » dit l’un d’eux. Et derrière les portes de la forteresse où se fomentent de nouvelles évasions se dressent les oreilles de notre brillant écrivain pour nous relater les dernières aventures d’un livre définitivement fascinant.

Par Laurent Pfaadt

Ben MacIntyre, Colditz, la forteresse d’Hitler

Alisio, 448 p.